Note: Le texte qui suit est l’analyse du résultat référendaire d’octobre 1992, au Canada-anglais et au Québec, tel qu’il figure dans un des chapitres finaux du livre Le Naufrageur qui raconte les péripéties de la campagne et des négociations qui l’ont précédées.

Bonne lecture.

C’est pas fini tant que c’est pas fini.

— Robert Bourassa et Bob Rae,

citant Yogi Bera, à Montréal, sept jours avant le vote.

Conformément à la première loi de la politique selon Macpherson, c’est fini dès qu’ils commencent à citer Yogi Bera.

— Don Macpherson,

The Gazette, quatre jours avant le vote.

C’était fini bien avant que ça commence.

— Tom Courchesne,

dans son analyse du résultat pour le Globe and Mail le lendemain du vote.

Le paradoxe démocratique tient en deux propositions concurrentes : 1) l’« électorat » rend son verdict, lui-même traduit dans un chiffre froid qui clôt la discussion — le peuple a parlé, on l’écoute. C’est le geste le plus public, le plus direct, le plus transparent qui soit, celui autour duquel toute l’activité politique s’organise ; 2) le scrutin est secret. Les millions d’électeurs n’ont ni à motiver ni à expliquer leurs choix. Ils donnent chacun leur avis, aboutissement de raisonnements complexes ou naïfs, intelligents ou oiseux, nobles ou empreints de préjugés, expression d’une démarche farouchement individuelle ou d’un esprit de troupeau. Seul le résultat global du vote est immédiatement compréhensible. Les voies qui y ont mené forment un enchevêtrement qui défie les analystes.

Ils sont pourtant nombreux à relever ce défi, et ils se repèrent chaque fois un peu mieux. De scrutin en scrutin, ils raffinent leurs outils, balisent les sentiers, précisent la cartographie. En 1992, les deux millions et demi de dollars dépensés en sondages par le gouvernement Mulroney, ajoutés à l’acharnement de nombreux politologues canadiens de l’Ouest et de l’Est de mieux explorer la psyché de l’électorat, permettent comme jamais de circonscrire le paradoxe[*].

Une fois qu’ils l’ont bien délimité, ils découvrent, d’abord et avant tout, plus que deux solitudes : deux attitudes, deux entêtements, bien ancrés, bien assumés et, pour tout dire, exubérants.

ROC: EXPLOSION, IMPLOSION

Les choses avaient splendidement débuté, dans le Rest of Canada. Tous les premiers ministres, les leaders territoriaux et autochtones, le chef de l’opposition officielle à Ottawa, le chef du principal syndicat canadien, les leaders patronaux, baignaient dans la joie et l’allégresse de l’unanimité retrouvée. Leur harmonie était communicative. Le bon peuple, à hauteur de 60 %, s’apprêtait à se mettre au diapason.

Après deux années de débats constitutionnels à n’en plus finir, l’accord de Charlottetown profitait de l’écœurement maintes fois mesuré par les sondeurs fédéraux, donc de la « volonté d’en finir », ainsi que d’un certain émoussement de l’opposition au concept de société distincte. Pour parler crûment : le Canada anglais semblait prêt à avaler la chose. Difficile de dire si l’apparition de ténors du Non — Preston Manning, d’abord, puis la féministe Judy Rebick — aurait suffi à miner cet appui. Allan Gregg, on l’a vu, se rend compte dès l’été de l’extraordinaire fragilité que camoufle l’unanimisme ambiant. L’affaissement est inévitable.

A) Le Trudeau inversé

Il n’y aura pas érosion : il y aura coup de butoir.

Dans leur étude, Richard Johnston, André Blais, Elisabeth Gidengil et Neil Nevitte (ci-après Johnston/Blais) suivent à la trace l’effet Trudeau. On a vu comment l’ex-premier ministre est devenu la figure la plus influente du Canada anglais[†] au tournant des années 90. C’est toujours vrai, et de loin, en 1992. Dans la première étape de la campagne, Johnston/Blais notent que plus les habitants du ROC sont favorables à Pierre Trudeau, plus ils sont enclins à appuyer l’Accord. C’est le bon vieux malentendu : Trudeau s’étant fait le champion du bilinguisme, il est perçu comme un champion du fait français, donc du Québec (mais pas des séparatistes, bien sûr). Puisque l’entente semble apaiser le Québec, on lui donne le bénéfice du doute. Soulignons : être pro- Trudeau, dans le ROC, c’est être bien disposé envers le fait français. Le reste est perdu dans les méandres de la politique intraquébécoise. (De même, les Canadiens anglais généralement bien disposés envers le Québec sont plus favorables à l’Accord que les autres.)

Par son essai du 21 septembre publié dans Maclean’s, puis par sa déclaration du egg roll le 1er octobre, Trudeau dissipe, c’est le moins qu’on puisse dire, le malentendu. Il appelle les électeurs à rejeter énergiquement le « gâchis » de Charlottetown, notamment parce que selon lui les Québécois francophones y sont traités comme une classe privilégiée.

Traçant une double courbe d’une constance dont les statisticiens rêvent la nuit, Johnston/Blais établissent que l’appui à l’Accord dans le ROC s’effondre entre le 29 septembre et le 9 octobre en synchronisme parfait avec la prise de conscience, par le public, de l’opposition de Trudeau. Certains lisent d’abord l’essai dans Maclean’s, essai repris dans d’autres médias écrits. Puis le ROC tout entier subit une forte exposition médiatique aux arguments de la déclaration faite à la Maison du egg roll[‡]. Les Canadiens les plus pro-Trudeau, hier pour le Oui, en vertu de leur bénigne francophilie, font volte-face et deviennent les Canadiens les plus opposés à l’Accord, en vertu de leur égalitarisme ragaillardi. Ils rejoignent ainsi les rednecks antifrançais — et, pour cette raison, traditionnellement anti-Trudeau — qui n’avaient pas attendu le signal de l’ex-premier ministre montréalais pour rejeter une entente dans laquelle on peut lire les mots honnis de « société distincte ». (Dans cette coalition d’opposants à l’Accord, on trouve aussi des électeurs fâchés pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le Québec, le français et Trudeau. On y reviendra.)

ROC: Thermomètre référendaire quotidien

L’écroulement peut être observé partout, avec des amplitudes différentes selon les sous-régions du ROC. En Colombie-Britannique, par exemple, le Oui avait débuté sa course en assez piteux état : le premier ministre, Michael Harcourt, était accusé d’avoir « dormi sur la switch » à Pearson et à Charlottetown. Après le egg roll, le Oui dégringole au deuxième sous-sol. À l’autre bout du pays, dans les Maritimes, le Oui avait pris un si beau départ que le coup assené par Trudeau n’élimine pas complètement son avance.

Johnston/Blais notent que d’autres facteurs influencent l’électorat canadien-anglais, mais dans des directions imprévues. Lorsque Preston Manning annonce son opposition à l’Accord, toutes choses étant égales par ailleurs, il provoque une légère remontée… du Oui ! Lorsque la féministe Judy Rebick annonce de même son opposition, elle entraîne avec elle un segment… des hommes ! Et quand les leaders syndicaux font campagne pour le Oui, ils suscitent l’adhésion… des non-syndiqués !

L’étude de l’accueil réservé aux quatre principaux volets de l’Accord révèle à quel point les politiciens canadiens ont erré dans l’élaboration de leur constitution rêvée. Principale surprise : partout, la population boude le Sénat concocté par Getty, Wells et les autres. Même dans les Prairies, berceau du Sénat triple E (20% d’appui seulement dans l’ensemble du ROC). Certains imputeront cette froideur au fait que le Sénat égal proposé est édulcoré, ou supposé tel. Mais les tableaux ne trompent pas : partout, toujours, les Canadiens lancent un cri, un seul, au sujet du Sénat : abolissez-le !

B) Le Mercredi consterné

Robert Bourassa, Brian Mulroney et plusieurs autres affirmeront que le volet autochtone fut le grand responsable de l’impopularité de l’Accord. Que les Canadiens en avaient peur, qu’ils n’en voulaient pas. Il est vrai que Trudeau, au egg roll, n’a pas fait de quartier en soulignant les éléments « racistes » de ces dispositions. Vrai aussi que Preston Manning a soulevé de pertinentes questions sur les garanties démocratiques dans les futures enclaves autochtones et sur la facture qu’il faudrait payer. Vrai qu’en Colombie-Britannique, le leader de l’opposition libérale, Gordon Smith, a vigoureusement pris le relais, dénonçant la création d’une classe « d’immigrants avec séniorité » qui serait ainsi inventée pour les autochtones. (Pourquoi « immigrants » ?)

Cependant, les sondages de Johnston/Blais, comme ceux de Gregg et ceux réalisés pour les grands quotidiens, sont clairs et cohérents : dans le ROC, 3 Canadiens sur 10 sont opposés à l’autogouvernement des autochtones, mais 6 sur 10 y sont favorables. (Au Québec : 50 % pour, 40 % contre.) Les Canadiens n’ont pas pris leur décision référendaire sur la base du volet autochtone. Si ç’avait été le cas, ils auraient été plus enclins à voter Oui*.

‘ On peut prétendre que, rompus à la technique des sondages, les Canadiens donnent de façon croissante des réponses « politiquement correctes » au bout du fil, mais n’en pensent pas moins. Cet élément joue, c’est certain. Mais il n’apparaît pas dans les questions concernant le Québec, et il ne joue certainement pas suffisamment pour renverser les proportions.

Le drame du combat autochtone est ailleurs. Le 16 octobre, à Vancouver, les chefs de l’Assemblée des premières nations se réunissent pour discuter de l’Accord. Une vive opposition s’est élevée depuis le début de la campagne référendaire, et elle ne provient pas seulement des Mohawks québécois, irréductiblement opposés à une entente qu’ils qualifient, avec leur sens inné de la mesure, de « répugnante, paranoïaque et paternaliste ». Ovide Mercredi n’arrive pas à obtenir le consensus qu’il espérait : les chefs se séparent sans avoir entériné l’Accord. Mercredi se retrouve désavoué par ceux qui, pensait- il, lui avaient donné un mandat, ceux qu’il avait consultés à chaque tournant de la négociation, avant d’accepter chaque compromis. Quelques jours plus tard, Elijah Harper, symbole national autochtone, appelle ses frères de sang à voter Non. Le jour du scrutin, à peine 22 % de la population autochtone se présentera dans l’isoloir. Du nombre, 60 % des votants diront Non.

Profondément meurtri par l’attitude des chefs comme par le vote de son peuple, Ovide Mercredi expliquera sa détresse à la journaliste Susan Delacourt :

Ce sont mes amis [les chefs]. Ce sont des gens qui ont travaillé avec moi depuis longtemps. Ils n’ont pas tenu parole. En politique indienne, tout repose sur la parole donnée. On ne peut pas faire de consensus si vous ne respectez pas votre parole. C’est ce qui m’a le plus consterné. Je veux dire, je peux accepter le verdict du peuple canadien. Je peux le comprendre. Mais nous, nous avons laissé nos préjugés l’emporter. Et quand je dis « nous », je veux dire « nous, le peuple autochtone». […]

Certains autochtones ont voté comme ils l’ont fait, parce qu’ils trouvent le statu quo rassurant. La loi des Indiens est le fondement de leur éducation, de leur logement, de leur assistance sociale. C’est le fondement de tous ces services. Ils ont eu peur que le droit inhérent à l’autogouvernement ne signifie pas seulement la libération politique, mais peut-être aussi la fin de ces programmes, la fin de leur filet de sûreté.

Ovide Mercredi et sa conseillère, Mary Ellen Turpel, afficheront des visages d’enterrement, le soir du 26 octobre. Us les garderont pendant de longs mois. (Pas la leader inuk Rosemarie Kuptana : les Inuit, eux, voteront pour l’entente.)

En résumé, ni la question autochtone ni la question du Sénat égal n’ont vraiment aidé, ou vraiment nui, à l’adoption ou au rejet de l’accord de Charlottetown. Qu’y avait-il d’autre ? Le volet québécois.

C) Le 25 % conspué

Pendant la campagne référendaire, la clause de société distincte revient hanter les nouveaux pères de la confédération. Dans le ROC, plus de 55 % des électeurs n’en veulent pas, contre 40 % qui sont prêts à se laisser amadouer. Mais ce qui rend les Canadiens anglais vraiment furieux, c’est la clause qui garantit au Québec 25 % des sièges aux Communes pour l’éternité. Furieux à quel point ? A 80 points de pourcentage. Palpable dans les Maritimes et en Ontario, le rejet du 25 % est criant en Colombie-Britannique, province qui juge, de surcroît, s’être fait avoir au moment de la distribution des futurs sièges.

« Normalement, en Colombie-Britannique, les électeurs sont très conventionnels, très centristes, explique Donna Dasko, vice-présidente de la firme Environics. Par exemple, il n’étaient pas du tout excités par le débat entourant Meech. Mais pendant la campagne de Charlottetown, il était impossible de trouver qui que ce soit dans la rue qui ait du bien à dire de l’Accord ! »

Dans la rue, on pouvait en revanche entendre la blague suivante : alors que la population de la Colombie-Britannique est en pleine explosion, celle du Québec baisse à vue d’œil. Quel est le problème ? C’est que, bientôt, il n’y aura même plus assez de Québécois pour occuper les sièges qui leur sont réservés à la Chambre des communes !

Ce 25 %, inventé par Roy Romanow pour satisfaire une marotte de Robert Bourassa, a-t-il au moins contribué à faire accepter l’entente au Québec ? Johnston/Blais répondent : « Ironie du sort, l’élément qui fut massivement rejeté et qui fut si étroitement associé au vote dans le ROC n’a aucunement aidé le Oui au Québec. […] Son impact sur le vote québécois fut nul. »

Son impact sur le vote canadien est celui du catalyseur. Combiné à l’appel à l’inflexibilité lancé par Trudeau du haut de la Maison Egg Roll, il a réveillé, activé, le sentiment anti-Québec latent dans l’électorat. Johnston/Blais expliquent :

Lorsque les électeurs tentent de formuler une réponse à une question complexe, ils se servent d’indices. Une source importante d’indices est l’impact de la question à l’étude sur les axes principaux, ou les fractures principales, de la vie du groupe ou du pays. Au Canada, la principale fracture oppose les francophones aux anglophones, Québec au reste du pays. Il n’est pas surprenant, par conséquent, que les sentiments entretenus envers le Québec aient affecté l’évaluation que l’électeur faisait de l’Accord.

En règle générale, moins l’électeur était intellectuellement équipé pour obtenir de l’information factuelle, plus il avait tendance à répercuter directement ses sentiments envers le Québec sur son intention de vote. Et moins l’électeur en savait, moins il aimait le Québec.

Or justement, il n’en savait pas beaucoup. Le lecteur québécois est souvent désolé de constater le niveau d’apolitisme ambiant. Qu’il se rassure : par comparaison, il vit dans la Mecque canadienne de la politique. Dans le ROC, explique Allan Gregg :

Le niveau de connaissance des éléments de l’Accord était effroyable. Absolument effroyable. C’était effroyable jusqu’au jour du vote. Au début, on n’avait qu’un électeur sur quatre qui pouvait nous réciter les principaux points de l’Accord. À la fin, on est seulement montés à 50 %. Même le Sénat égal était complètement confus dans leur tête[§]. Et c’était particulièrement effroyable chez ceux qui n’arrêtaient pas de changer leur vote.

Chez ceux, donc, que Gregg et le Comité du Oui tentent de charmer. Mais même si cet « effroyable » problème de l’ignorance pouvait être résolu, l’appui au Oui ne croîtrait pas pour autant. Car si l’électeur mieux informé du contenu de l’Accord est moins porté à suivre son impulsion anti-Québec, il est aussi moins enclin à croire que le Québec se séparera en cas de victoire du Non. Et comme l’information supplémentaire ne le rend par ailleurs ni mieux ni moins bien disposé envers l’Accord lui-même, ce surplus d’information ne se traduit pas, dans l’ensemble, par un gain net pour le Oui.

Bref, c’est l’enfer.

Ces conclusions sont justes en termes globaux, statistiques. Elles sont justes aussi en détail, sur le terrain. Un rapport que dresse Décima des discussions d’un groupe-testmanitobain, réuni le 8 octobre, résume la situation ainsi :

La raison la plus fréquemment invoquée pour voter Non reprend le thème de la société distincte/* traitement particulier pour le Québec ». Aucun autre argument cohérent, fondé en fait, portant sur l’Accord ne semble justifier l’opposition [des participants]. Ce rejet est alimenté par du cynisme à l’égard du processus politique, qui les rend soupçonneux quant au contenu de l’entente, méfiants envers ses auteurs et craintifs quant à son impact.

Dans un mémo secret rédigé par l’équipe de Joe Clark trois jours après le scrutin et intitulé Post-game Analysis (Analyse d’après-match) les experts du gouvernement fédéral arrivent à une conclusion similaire :

Les éléments du paquet, pris individuellement, étaient à peu près acceptables par tous les Canadiens, à une exception près : la garantie que le Québec autait 25 % des sièges aux Communes était incontestablement impopulaire dans le ROC. Entre 60 et 70 % des Canadiens anglais trouvaient cette disposition injuste. Elle suscitait le rejet en soi, mais ravivait aussi le rejet de la clause de société distincte. Ces deux clauses, ensemble, donnaient à penser que, quels qu’aient été les autres objectifs des auteurs de l’Accord, leur principale mission était d’apaiser les nationalistes québécois.

Puisque « apaiser les nationalistes québécois » est une nécessité que la psyché politique canadienne récuse — alors qu’elle accepte d’apaiser les nationalistes autochtones — le vote négatif va l’emporter. Mais si, en disant Non, on attisait le feu qui couve chez les nationalistes ? Johnston/Blais, comme Gregg, ont vérifié l’efficacité de la menace de séparation sur le vote du ROC. « Au début de la campagne, disent les premiers, environ un électeur sur trois, en comptant large, partageait cette crainte ; à la fin, ils étaient moins d’un sur quatre. »

Parler d’« effet Trudeau » pour caractériser le vote du ROC relève, en 1992, de la tautologie. Car pour une majorité de Canadiens anglais, l’effet Trudeau est désormais indissociable de l’image conventionnelle de ce que doit être le pays, ou plutôt de ce qu’il ne doit pas être. Il ne doit pas être constitué de plus d’une nation — pas plus d’une nation blanche, en tout cas. Il ne doit pas faire de place spécifique, asymétrique, distincte, à qui que ce soit. Ce rouleau compresseur conceptuel, déjà responsable de la mort de Meech, a pris un tel élan deux ans plus tard qu’il écrase même sur son passage les plus orthodoxes des trudeauistes, qu’ils aient pour nom Jean Chrétien ou… Clyde Wells. Le Oui sera certes vainqueur à Terre-Neuve (63 % de Oui mais seulement 57 % de participation au vote), mais Wells se fait rabrouer, presque injurier, quand il promeut l’Accord dans l’ouest du pays, où le Comité national du Oui l’a pressé de se rendre.

Dans son livre United We Fall (Unis, nous échouerons), qui raconte la négociation constitutionnelle et la campagne référendaire vue du ROC, la journaliste Susan Delacourt offre cette synthèse :

Cette histoire servira de leçon à ceux qui veulent se colleter à la vision trudeauiste du pays. Vous pouvez être un ennemi de Trudeau, comme Brian Mulroney, et tenter de contenir ou de refouler la vision trudeauiste. Invariablement, vous perdrez, comme Mulroney a perdu deux fois, à Meech et à Charlottetown.

Ou vous pouvez tenter de vous allier à Trudeau, comme Wells ou même Frank McKenna, du Nouveau-Brunswick, et vous appliquer à refaçonner sa vision des années 70 pour l’adapter à la réalité des années 90. Vous perdrez quand même. […]

La vision trudeauiste est dotée d’une remarquable résistance, elle peut assaillir ses amis comme ses ennemis. En 1990, c’est Clyde Wells qui assaillait. En 1992, Clyde Wells s’est retrouvé parmi les assaillis.

D) Le Mulroney renversé

Ce refus se met en place, pour l’essentiel, avant la mi-octobre. Dans la dernière quinzaine de la campagne, le Non canadien connaît un second essor. On l’a vu partir de 34 % pour atteindre 46 % aux lendemains du egg roll. Une semaine plus tard, il se tasse un peu, comme c’est normal après chaque emballement, pour revenir à 40 %. Par la suite, cependant, il se remet à grimper, jusqu’à 48 %, et ceux qui se disent contre le disent avec plus de fermeté qu’auparavant. Pourquoi ? Les digues ont lâché.

À partir de la seconde semaine d’octobre, des sondages pancanadiens indiquent de plus en plus clairement que le Non va l’emporter. Dans le ROC, c’est le signal. Avant, il y avait raisonnement. Maintenant, il y a défoulement.

Gregg : Une partie de notre problème fut que notre Accord était devenu un paratonnerre pour toutes les animosités qui s’étaient accumulées contre le système politique et contre les élites et qui n’avaient pas jusqu’alors trouvé d’exutoire. C’était particulièrement patent dans les groupes-tests.

On leur demandait : « Pourquoi êtes-vous opposés à l’accord de Charlottetown ? » Ils répondaient : « Parce que je suis furieux contre la maudite TPS ! »

On ne s’en est pas rendu compte avant qu’il soit trop tard. On tentait de leur dire : « C’est une bonne entente ! » Ils nous répondaient : « Je m’en contre-câlisse, parce que je suis en hostie contre la TPS ! »

C’était un dialogue de sourds.

Johnston/Blais, de même, notent que le facteur Mulroney entre en action dans cette dernière phase de la campagne. « C’est comme si, sachant que l’entente va s’écraser, les électeurs se sentent autorisés à se défouler, et à exprimer leur rejet de Mulroney ». Tous les observateurs conviennent que le premier ministre n’est pas responsable de l’échec de l’Accord. Gregg avait constaté, après la scène de Sherbrooke, que Mulroney nuisait plus qu’il n’aidait. Mais son absence de la scène n’aurait rien changé de fondamental. (Seule hypothèse non testée : la suggestion, faite en petit comité par Bourassa, que Mulroney promette de démissionner en cas de victoire du Oui*.

Pour le reste, s’il est vrai qu’en votant Non, les habitants du ROC ont rejeté une proposition faite par leurs élites politiques, syndicales et d’affaires, les chiffres montrent qu’on aurait tort de croire qu’ils rejetaient ainsi les membres de l’élite eux-mêmes. À part Mulroney, la plupart des personnalités ayant défendu l’Accord obtenaient une note neutre ou positive dans l’échelle de l’approbation, et clairement positive dans les Maritimes)

À la toute fin de la campagne, Gregg enregistre une montée globale du Oui dans le ROC. Mais sa distribution dans les sous-régions du Canada ne laisse aucun doute sur le fait que partout à l’Ouest de l’Ontario, ce sera Non.

Ni cette remontée tardive, ni ce tabassage de fin de campagne ne modifient le verdict global que Johnston/Blais posent comme suit :

On ne semble pas pouvoir échapper à la conclusion que le Non du ROC fut un rejet des demandes québécoises, du moins telles qu’emballées en 1992. Dès le départ, aucun des éléments clés du volet québécois de l’entente ne recueillait un appui majoritaire à l’extérieur de la province. Dans la première partie de la campagne, ce rejet n’empêchait pas la constitution d’une majorité favorable à l’ensemble de l’Accord. Mais lorsque le Oui a commencé à s’effondrer, les outils de l’effondrement furent le 25 % et la société distincte.

Québec : Le supplice du tricheur

L’auteur a beaucoup dit, dans le chapitre précédent, que Robert Bourassa fut pendant la campagne la victime de son propre passé. Certains alliés, comme Brian Mulroney, pensent que « sans la maudite conversation » [Wilhelmy- Tremblay], puis les «Dossiers secrets», la partie pouvait être gagnée. La campagne aurait donc été jouée sur les « faits divers » et autres « pétards mouillés » dont Robert Bourassa aime parler.

L’analyse des données foudroie cette théorie. Comme c’était le cas dans le ROC en début de campagne, on trouve dans l’opinion québécoise, avant le premier discours et la première « affaire », tous les germes de l’effondrement à venir. Dans le ROC, Pierre Trudeau servira de catalyseur. Au Québec, les « faits divers » joueront ce rôle.

A) Quoi, c’est tout ?

A la mi-septembre, Décima pose quelques questions pointues aux Québécois, déjà plutôt contre l’Accord (46% Non, 31 % Oui). Ceux qui affirment déjà vouloir voter Non présentent une caractéristique assez marquée. Appelés à motiver leur décision, 70 % d’entre eux disent trouver « extrêmement important » le fait « qu’on peut obtenir une meilleure entente que ça ». Si on ajoute ceux qui ne jugent la chose que « modérément importante », le taux monte à 88 %.

Les indécis, c’est normal, sont moins catégoriques. Mais ils sont tout de même 46 % à qualifier ce constat d’« extrêmement important ». Au total, 75 % le considèrent au moins comme « modérément important ».

Chez les Québécois pris dans leur ensemble, 52 % estiment que l’entente constitue un « effort insatisfaisant de prise en compte des intérêts » du Québec.

Bref, la campagne officielle n’est pas encore ouverte — elle commence le 17 septembre — que déjà, les Québécois affirment: 1) pas fameux; 2) peut faire mieux.

Le premier message ne serait pas tragique. Bourassa, qui affirme, les jours pairs, que l’entente est une poule aux œufs d’or, prétend au contraire, les jours impairs, qu’elle n’est pas parfaite. L’important, dans son argumentaire, est d’insister sur le fait qu’elle ne pourrait pas être meilleure.

Mais les Québécois ne le suivent pas jusque-là. Eux qu’on a bercés depuis l’enfance en leur chantant les vertus du fédéralisme flexible, du fédéralisme rentable; eux qu’on a endormis depuis le début de 1991 avec la possible « réforme radicale », « en profondeur », le « renouvellement » et la « dernière chance », semblent enfin convaincus que ce Nouveau Canada est à portée de la main. Ils s’étonnent de ne pas le trouver dans leur assiette.

On dirait qu’un sort a été jeté à Robert Bourassa : pendant toute la campagne, il ne réussira jamais à convaincre assez de Québécois que ce qu’il a rapporté de Charlottetown est le maximum, la limite, la récolte ultime, la flexibilité maximale du fédéralisme canadien.

Deux groupes-tests d’indécis réunis par Créatec à trois semaines du scrutin confirment que tous les discours prononcés par Bourassa et Mulroney dans l’intervalle n’ont rien changé :

La plupart des participants pensent qu’une victoire du Non signifierait de nouvelles négociations pour que le Québec obtienne une meilleure situation avec le reste du Canada. Ils expriment cet avis malgré le fait que la plupart d’entre eux constatent que le processus de négociation a traîné au-delà des limites acceptables. […] En bref, ils pensent qu’un vote pour le Oui constitue en un sens un voyage dans l’inconnu alors qu’un vote pour le Non nous laisserait dans le statu quo, sinon dans une position de négociation renforcée.

Bourassa, qui a passé sa vie à vanter la — fausse — flexibilité du fédéralisme, se voit maintenant obligé de dire la vérité : le fédéralisme canadien n’est pas flexible. C’est ça ou rien. Flairant sans doute le danger, il le fera peu, et surtout sur le mode mineur. Mulroney, lui, tapera sur ce clou à coups de massue. En vain.

S’ils ne sont pas convaincus que l’entente est la meilleure possible, peut- être les électeur québécois peuvent-ils être convaincus qu’un Non aurait de fâcheux effets économiques, politiques, écologiques (pourquoi pas) ? Ils pourraient être contre l’Accord sur le fond, mais voter sur la frousse ?

Dès le début de la campagne, les Québécois dédaignent ces hameçons. À Décima, 69 % déclarent qu’il est erroné d’associer le Non à la souveraineté. Deux groupes-tests de Créatec, réunis à la mi-septembre, révèlent l’état d’esprit particulier des indécis :

Sur le plan économique, les conséquences de l’acceptation ou du rejet de l’entente sont totalement absentes des considérations des participants. […] Ultimement, c’est la notion de « fierté » qui apparaît présider surtout aux penchants manifestés par les indécis :

Le Oui à l’entente serait plutôt un signe de soumission et de capitulation au reste du Canada.

Un Non à l’entente représenterait plutôt une volonté d’affirmation du Québec.

Voilà ce que pensent les Québécois avant que les « faits divers » viennent animer leurs discussions : insatisfaits du contenu de l’entente, incrédules quant à l’impossibilité de l’améliorer, imperméables aux scénarios catastrophes.

B) Le film de l’opinion

A la fin d’août et au début de septembre, l’opinion québécoise est encore en ébullition ; ces tendances lourdes ne se sont pas encore matérialisées en intentions de vote fermes. Dans les premiers sondages, les courbes se croisent ou s’entrechoquent. Plus que le départ de Jean Allaire et de Mario Dumont du congrès libéral, c’est l’adhésion d’Allaire au Comité du Non, le 2 septembre, qui semble stabiliser les choses. « Sa présence dans le camp du Non peut avoir rassuré les électeurs sur le fait que l’intégrité de la fédération n’était pas en cause, écrivent Johnston/Blais, et leur rappelait que Bourassa n’avait pas été, c’est le moins qu’on puisse dire, cohérent dans son action. »

Allaire rassure les électeurs, mais lesquels ? L’électorat québécois se divise en trois groupes. D’abord, les non-francophones, qui suivent massivement les consignes de vote fédéraliste, constituent 17 % de la population, mais 15 % de l’électorat. À leur sujet, on discutera beaucoup de l’importance de « l’effet Trudeau » le soir du référendum.

Ensuite, les francophones qui se définissent comme souverainistes forment 47 % de l’électorat, et suivent les consignes de vote des nationalistes, d’obédience péquiste, bloquiste ou allairiste.

Enfin, les francophones non souverainistes, électeurs libéraux pour la plupart, offrent le seul véritable champ de bataille de la campagne référendaire. Ils forment 37 % de l’électorat.

Le calcul est donc simple : partant d’une base non francophone de 15 %, le Comité du Oui a besoin de 35 % supplémentaire pour atteindre la barre des 50 %. À supposer même qu’il réussisse à amadouer quelques souverainistes égarés — ou qui considèrent que les « 31 gains » sont toujours « bons à prendre » en attendant le Grand Soir — le Oui a tout de même besoin de la quasi-totalité des francophones non souverainistes pour l’emporter. « Compte tenu du seuil que le Oui devait atteindre dans ce groupe, peut-être la tâche était-elle impossible », écrivent Johnston/Blais.

Allaire, donc, donne un premier signal aux non-souverainistes en choisissant le camp du Non. A partir de ce moment et jusqu’au jour du vote, le Oui ne sera jamais plus en avance. L’« affaire Wilhelmy », qui éclate quelques jours plus tard, ne modifie pas substantiellement la courbe. Il faut se rappeler qu’à ce moment, seul un petit nombre de Québécois sait de quoi il retourne. L’« affaire » n’a pas d’impact direct sur les intentions de vote.

Pendant presque tout le mois de septembre, le Non monte la pente douce, raffermit son avance, pendant que le Oui perd de la vitesse. La publication, le 25 septembre, de l’étude de la Banque Royale sur les conséquences d’un Non, inaugure une phase de grande tourmente. En soi, l’étude de la Banque ne provoque pas de mouvement subit. Elle survient à la fin d’un premier tassement graduel du Non. Et elle a comme premier effet d’en arrêter la chute, et de relancer le Non de cinq points vers le haut. L’électorat se braque.

Trois jours plus tard, quand Mulroney déchire ses gains, il fait monter la vapeur… du Non ! La poussée est brève, mais étonnante : 6 points de pourcentage. Le lendemain, par contre, la combinaison de l’étude de la Banque Royale et des déclarations alarmistes de Mulroney fait chuter le dollar et provoque une flambée des taux d’intérêts sur le marché obligataire, suivie d’une hausse de deux points du taux d’escompte. Pendant 24 heures, les Québécois réagissent à l’irruption de l’économie dans le débat, et les courbes du Oui et du Non fondent l’une sur l’autre, sans toutefois s’inverser (Non : -11 ; Oui : +5).

Cela pourrait signifier le début d’une ère nouvelle pour le Oui, mais le lendemain, la « rupture du Pacte » réclame à nouveau sa place à l’avant-scène du débat. C’est le jour d’arrivée, sur les ondes puis dans les kiosques à journaux, de la transcription de la conversation Wilhelmy-Tremblay. L’impact sur l’électorat est massif : le Non reprend tout le terrain perdu et gagne un nouveau sommet : 58 % (+19 en 24 heures) ; le Oui tombe à son nouveau plancher de 20 % (-14). La poussée de fièvre est de courte durée, et l’emballement est suivi d’un repli.

Johnston/Blais proposent à ce sujet la réflexion suivante : «L’affaire Wilhelmy était importante, mais surtout parce qu’elle a solidifié des doutes déjà existants au sujet de la crédibilité de Bourassa. Sans l’affaire Wilhelmy, le résultat aurait été plus serré, mais elle n’a pas été déterminante. »

Est-ce Pierre Trudeau ou Diane Jules qui dépriment le Non québécois pendant les 72 heures qui suivent ? Difficile à dire. Le Non, en tout cas, ne retrouvera plus son sommet post-transcription.

Rien d’essentiel ne se passe jusqu’au débat des chefs et, pour ce qui est des intentions de vote, rien n’est durablement changé par l’affrontement Bourassa/ Parizeau. (Les sondages quotidiens d’Allan Gregg enregistrent une incompréhensible et soudaine montée du Non le surlendemain du débat ; il s’agit probablement du 20e sondage sur 20, l’aberration statistique.) À la fin de la semaine, les « Dossiers secrets » poussent le Non à sa seconde meilleure marque de la campagne : 54 %. Il passera presque toute la semaine au-dessus de 50 %, même après la sortie de Bourassa contre les « faux ». Les discours souverainistes de Parizeau ne semblent pas non plus avoir eu un effet durable ou cumulé sur l’opinion.

C) Moins distinct que moi, tu meurs !

Globalement, Johnston/Blais concluent que le groupe décisif, les francophones non souverainistes, a refusé de fonder son vote sur les scénarios non directement liés à l’entente. Qu’un vote positif permette de « tourner la page », qu’un vote négatif fasse dégringoler le dollar ou renforce la « menace souverainiste » ne leur a fait ni chaud ni froid.

« Ils ont voté sur la base de leur évaluation de l’entente telle quelle » et leur évaluation a subi l’influence de deux variables : 1) L’entente était-elle la meilleure possible dans les circonstances ? Une majorité ne le pensait pas. 2) Le Québec avait-il gagné ou perdu ? Les francophones non souverainistes étaient divisés moitié-moitié sur la question.

Mais selon quel critère jugent-ils l’entente insuffisante ? La formation de la main-d’œuvre ? Le rapport Allaire ? La maîtrise d’œuvre en matière culturelle ? Non : la société distincte. Ils la voulaient musclée, ils la voulaient fonctionnelle, ils la voulaient vraie, donc entraînant avec elle, peut-être, les pouvoirs qu’on vient de mentionner. Ainsi, 75 % des francophones non souverainistes « trouvaient que la clause de société distincte n’allait pas assez loin, ce qui se traduisait par leur appui tiède à l’entente ». Nous voilà au cœur du débat. Le ROC refuse toute inégalité, réelle ou perçue, entre le Québec et le reste des provinces. Les Québécois, même non souverainistes, exigent au contraire l’inégalité, la différence, un caractère distinct qui soit plus qu’un hochet.

Un des grands mérites de l’étude Johnston/Blais est la distinction qu’elle établit entre les sujets qui ont intéressé les électeurs sans les faire changer d’avis et ceux qui ont réellement motivé leur choix. Elle le fait par recoupements entre les entrevues réalisées pendant la campagne et celles effectuées auprès du même échantillon après le vote.

Les Québécois ont trouvé, par exemple, que les autochtones s’étaient remarquablement bien tirés d’affaire. C’est une opinion, sans plus, qui n’a « tout simplement pas eu d’impact du tout » sur leur décision, écrivent les politologues. Idem pour les gains de l’Ouest ou du gouvernement fédéral : intéressant, mais pas déterminant.

L’intervention de Pierre Trudeau dans le débat « semble n’avoir eu aucun impact », constatent Johnston/Blais. Et si les frasques de Brian Mulroney ont pu faire virevolter les indices, il est impossible d’en trouver trace dans la décision des uns et des autres. Même conclusion en ce qui concerne l’étude de la Banque Royale : calme absolu sur le front de la décision de l’électeur.

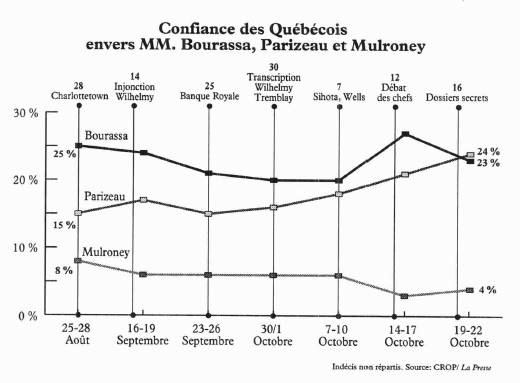

D) Le chef

La réaction des Québécois face à leur premier ministre mérite qu’on s’y arrête brièvement. Plusieurs baromètres, pendant la campagne, indiquent la popularité comparée des chefs. Celui de la maison CROP, pour le quotidien La Presse, mesure le niveau de confiance « à l’égard des leaders dans le débat constitutionnel ». En observant le tableau qui suit, il faut garder une variable à l’esprit : en règle générale, plus un leader est vu à la télévision, plus il emporte l’adhésion. Puisque Lucien Bouchard, Jean Allaire et Jean Chrétien jouent des rôles secondaires pendant la campagne, leur étoile pâlit, quelle que soit la qualité de leur performance. (Bouchard passe de 16 à 8 % ; Chrétien de 7 à 1 %.) De même, Trudeau sort du champ télévisuel après le egg roll, et son aura faiblit avec le temps (de 8 % à 5 %).

Les trois personnalités qui tiennent l’antenne chaque soir, pendant toute la campagne, sont Robert Bourassa, Jacques Parizeau et Brian Mulroney.

Malgré l’exposition télévisuelle maximale, la cote de Bourassa fléchit constamment, jusqu’au débat des chefs, qui lui insuffle un nouvel élan. Les «Dossiers secrets », en fin de campagne, font pour la première fois se croiser les courbes de Bourassa et de Parizeau, avec un écart qui n’est pas statistiquement significatif. A l’aide de leur propre baromètre, observant la réaction des seuls francophones non souverainistes, Johnston/Blais notent aussi un déclin de la cote de confiance de Bourassa et un redressement de celle de Parizeau. L’écart qui sépare les deux ne s’est pas inversé, comme ici, mais est passé de 21 points qu’il était au début de la campagne à seulement 12 à la fin.

Mais si on note ce glissement, on peut se surprendre qu’il n’ait pas été encore plus marqué. Bourassa sort de la campagne avec une crédibilité amochée mais non détruite. Les Québécois ne sont pas régicides. Ils hésitent à rejeter leur chef, à le juger trop sévèrement. Ils ont cependant une petite idée de ce qu’il devrait faire au lendemain de sa défaite référendaire. Six jours avant le vote, dans un sondage SOM/Le Soleil, 39 % lui disent : « Déclenche une élection ou démissionne. »

E) Ode aux Québécois

L’auteur a beaucoup parlé, dans ce livre, des grands acteurs de la politique : le premier ministre, les conseillers, les élus, le parti, l’opposition, les gens d’affaires, les syndicalistes, les puissances étrangères, les journalistes, les conseillers en communications.

Se faisant tantôt juge, tantôt critique, il a distribué les points, bons et mauvais, applaudi ici, condamné là, ironisé partout. Il y a pourtant un acteur, dans cette histoire, qui a droit à plus de lauriers que tout autre : le peuple québécois. Pas parce qu’il a pris ce que l’auteur considère comme la bonne décision. Du moins, pas seulement. Le peuple québécois est méritant parce qu’il a pris part au débat démocratique avec plus d’entrain, plus d’effort, plus de constance, plus de cohérence que beaucoup de ses représentants.

Il l’a fait malgré le cynisme ambiant, malgré la décote des élites, malgré les redites imposées par le premier ministre, malgré l’écœurement induit par la coupable lenteur de Bourassa, malgré les messages blasés et démobilisateurs distillés par les médias.

Selon les estimations, entre 50 % et 62 % des électeurs québécois ont regardé, le 12 octobre, le débat des chefs. Parmi ceux qui se sont installés devant leur écran, 80 % y sont restés rivés jusqu’au bout, buvant le charabia jusqu’à la lie. A leurs tables de cuisine, dans leurs salons, 59 % des électeurs québécois ont entrepris de lire le texte constitutionnel distribué soit par le Comité du Oui, soit par celui du Non. Parmi eux, 16 % décrochent la médaille de l’exploit civique : ils l’ont lu jusqu’au bout. (Même en supposant que 30 % de ces réponses sont exagérées, le résultat reste remarquable.)

Pendant la campagne, le bunker, trouvant la vie bien terne et ses sondages de Créatec bien incapables de percer les mystères du refus québécois, s’est tourné vers une firme spécialisée dans l’analyse « psychographique » des publics, la compagnie Prisme. Utilisant une technique mise au point aux Etats- Unis et adaptée au Canada par la compagnie Goldfarb, Prisme segmente les Québécois en six « types », tant il est vrai qu’aujourd’hui, c’est l’attitude individuelle, bien plus que le statut social, le salaire, l’âge ou la scolarité qui oriente les choix des électeurs.

Ces six types s’échelonnent du « traditionnaliste inflexible » à « l’hédoniste égocentrique ». Au centre, on trouve le groupe le plus nombreux au Québec : les « réformistes engagés », qui constituent 29 % de la population (au lieu de 17 % seulement dans le ROC). Ni yuppies ni pantouflards, ils réfléchissent avant d’agir, ne succombent pas nécessairement à la dernière mode mais l’intègrent dans leurs habitudes si, à l’usage, elle s’avère préférable à la précédente.

Réformistes, ils veulent améliorer les choses. Engagés, ils sont prêts à mettre la main à la pâte. En démocratie, ils forment l’équipage. En Amérique du Nord, ils sont proportionnellement plus nombreux au Québec que dans n’importe quelle province canadienne et dans n’importe quelle région américaine.

Lorsqu’Alexandre Sakiz, président de Prisme, passe les intentions de vote référendaire à la moulinette de ses six types psychographiques, il en ressort que 90 % des réformistes engagés francophones s’apprêtent à dire Non. Tout bien considéré. Tout bien lu, écouté, soupesé. Facteur aggravant dans leur refus de l’offrande libérale : la campagne de peur. Plus elle est intense, plus ils y résistent. Adultes responsables, ils n’aiment pas se faire bousculer*.

Ode aux Québécois, et parmi eux à la minorité autochtone. Car si, d’Est en Ouest, les autochtones canadiens ont eu peur du changement, peur de la responsabilité nouvelle que l’autogouvernement — pourtant sans grand risque et douillet à souhait — imposerait à leur sécurisante dépendance, les autochtones du Québec, eux, se sont montrés prêts à faire le saut. Les Cris du Grand Nord, les Montagnais, les Hurons : presque partout au Québec, les nations autochtones ont voté Oui en majorité. Les autochtones québécois savent reconnaître l’offre qu’il ne faut pas refuser. Eux savent qu’ils ont gagné. Eux veulent s’engager dans la réforme. C’est bon à savoir.

★ ★ ★

Le 26 octobre 1992, 4 033 021 Québécois vont cocher leur case, faire leur croix, imposer leur volonté. En tout, 83 % des électeurs inscrits. C’est, sur le continent nord-américain, un taux de participation remarquable. A l’échelle de la démocratie mondiale, le Québec se retrouve ainsi dans le peloton de tête. En moyenne, les voisins du ROC se présentent à 72 % aux bureaux de scrutin. Ce taux est atteint notamment grâce à la rage des habitants de la Colombie- Britannique, sortis de leur torpeur politique pour venir, à 77 %, dire non au Québec. Ailleurs, les plus vaillants sont les Albertains (73 %), les moins intéressés, les Terre-Neuviens (53%).

Les six types se répartissent en deux grands groupes : A) traditionnalistes ; (1) Réalistes conformistes — Québec : 26 %, ROC : 23 % ; (2) traditionnalistes inflexibles — Québec : 16%, ROC: 15%; (3) casaniers diligents — Québec: 9%, ROC: 12%; B) non traditionnalistes: (4) réformistes engagés — Québec: 29%, ROC: 17%; (5) arrivistes agressifs — Québec : 9 %, ROC : 13 % ; (6) hédonistes égocentriques — Québec : 11 %, ROC: 19%.

Que disent, au juste, la majorité des 4 033 021 démocrates québécois? Johnston/Blais proposent cette conclusion générale :

Le Non a gagné au Québec parce qu’une importante proportion des non souverainistes ne pouvaient surmonter leurs appréhensions envers l’entente ; ils sentaient que l’entente n’était pas un bon compromis et que le Québec y avait plutôt perdu, et ils n’étaient plus certains de pouvoir faire confiance à Bourassa. De plus, ils pouvaient voter Non sans risque, car il leur semblait improbable qu’un rejet de l’entente mène à la séparation.

De tous les éléments de l’entente de Charlottetown, celui qui a le plus pesé sur le vote fut la clause de la société distincte. Massivement, les Québécois étaient favorables à cette reconnaissance mais une majorité, même parmi les non souverainistes, jugeaient qu’elle n’allait pas assez loin. Et puisque cette clause constituait le seul gain important du Québec — le 25 % étant considéré comme sans intérêt —, il était difficile de prétendre que l’entente était bonne.

Comme c’était le cas pour l’analyse de la réaction du ROC, les conclusions des universitaires se marient assez bien à celles des experts fédéraux, même si les deux groupes n’empruntent pas le même chemin. Dans le mémo secret intitulé Post-game Analysis, envoyé à Joe Clark trois jours après le scrutin, on ne retrouve pas la variable de la société distincte, mais celle de « l’échange inégal » entre le Québec et le Canada. On lit :

Au Québec, aucun thème pris isolément n’a suffi à convaincre les Québécois qu’ils avaient là un mauvais contrat avec le reste du pays. Cela dit, la plupart des Québécois ne pensaient pas avoir besoin d’obtenir une preuve tangible. Globalement parlant, les Québécois jugent qu’ils donnent plus au Canada anglais qu’ils ne reçoivent en retour. Il incombait aux fédéralistes de faire la preuve que l’Accord aiderait à corriger cette injustice. Nous avions le fardeau de la preuve et nous avons échoué à relever ce défi.

★ ★ ★

L’essentiel, dans toute cette analyse, c’est qu’elle pouvait être faite et qu’elle l’avait été largement en 1990, au lendemain de la mort de Meech. Le Canada se trouvait alors dans une impasse. Deux ans plus tard, la voie est toujours sans issue. C’était prévisible, c’était prévu. Vérifiable et vérifié, alors et à chaque étape, tout au long du chemin.

Avoir lancé le Québec dans ce cul-de-sac, la première fois, c’était un accident. L’y avoir enfoncé, la seconde fois, c’est une faute.

[*] Les éléments statistiques et d’analyse utilisés dans ce chapitre viennent presque exclusivement des sources suivantes : sondages confidentiels fédéraux et mémos confidentiels fédéraux utilisés pendant la campagne ; entrevue avec le sondeur Allan Gregg ; article et portion de manuscrit de la grande enquête sur le référendum réalisée par les professeurs Richard Johnston, de l’Université de Colombie-Britannique ; André Blais, de l’Université de Montréal; Elisabeth Gidengil, de l’université McGill et Neil Nevitte, de l’Université de Calgary. Les fascinants résultats de leur recherche, résumés ici, seront présentés dans un livre à paraître, Rhetoric and Reality : The Referendum on the Charlottetown Accord, (titre de travail) aux presses de l’université McGill. En plus de leurs sondages quotidiens effectués pendant le référendum, les quatre chercheurs et leur équipe ont réalisé 2226 entrevues auprès de leur échantillon après le vote, pour mesurer les motivations des électeurs. Je tiens à remercier ici MM. Blais et Johnston de m’avoir autorisé à utiliser le fruit de leur recherche. J’ai également utilisé des données de sondages publics, notamment la série CROP/La Presse sur les leaders. En novembre 1990, par exemple, les leaders canadiens favoris du ROC étaient, dans l’ordre : Pierre Trudeau, 31 % ; Clyde Wells, 17 % ; Jean Chrétien, 10 % ; Preston Manning, 7 %.

[‡] Les sondages quotidiens d’Allan Gregg enregistrent une forte poussée du Non au lendemain de la parution de l’essai de Trudeau dans Maclean’s. Mais elle ne survit pas plus d’une journée.

[§] Dans un groupe test à mi-chemin de la campagne, des électeurs affirment que tous les premiers ministres ne sont pas favorables à l’entente, et que celle-ci va permettre aux médecins de « charger plus cher ». (??!)