Nous sommes le 21 novembre 1995. Le référendum est derrière nous. Monsieur Parizeau a annoncé sa démission. Nous sommes quelques conseillers de Monsieur, réunis dans le bureau de son chef de cabinet Jean Royer. Nous assistons à l’ouverture de la période supplémentaire : l’annonce télévisée de l’arrivée de Lucien Bouchard comme prochain chef du Parti québécois, prochain premier ministre, prochain leader de la grande coalition souverainiste.

M. Bouchard fait une surprenante déclaration. Je ne peux m’empêcher de réagir: « nous venons de perdre le référendum ». Un collègue demande : « le dernier ou le prochain ? » Je réponds : « le prochain ». Celui de la période supplémentaire.

(Ceci est une version légèrement allongée de ma chronique du samedi dans Le Devoir.)

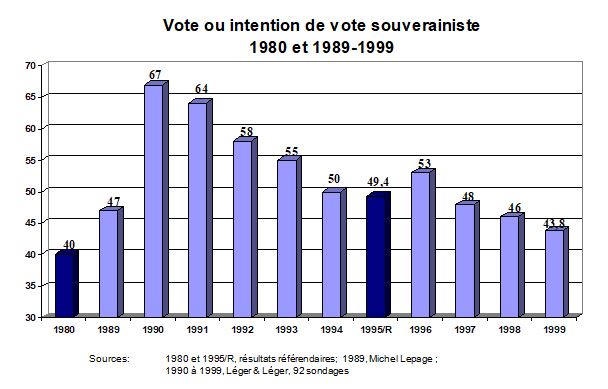

Supplémentaire, oui. Jacques Parizeau avait marqué les esprits avec son « autoroute de la souveraineté ». Suivant la flambée souverainiste issue de l’humiliant échec de l’Accord du lac Meech en 1990, lorsque le Canada refusa même de nous considérer comme une « société distincte ». Cette année-là, les Québécois étaient plus de 65% à vouloir un pays. Les Libéraux de Robert Bourassa barrant ce chemin, il fallait emprunter la longue autoroute imaginée par Monsieur. Les Québécois diraient d’abord non, à 56%, à l’imbuvable concoction constitutionnelle de Charlottetown en 1992. Ils éliraient ensuite en 1993 à Ottawa, à 49%, un énorme contingent d’indépendantistes. Ils choisiraient dans la troisième étape, en 1994, le gouvernement qui allait préparer le référendum, à 44%. Malgré ces rendements décroissants, ils devaient ensuite, en 1995, ouvrir la porte du pays.

Mais n’ayant été, officiellement, que 49,4% à le faire, nous n’avions pas tout à fait atteint la destination. J’étais de ceux qui pensaient que ce résultat avait mis le Canada en déséquilibre. Et ouvrait la voie à une prometteuse prolongation.

Pour s’y engager, il fallait une qualité maîtresse : le cran. Jacques Parizeau en avait à revendre. Sans lui, il n’y aurait pas eu de référendum en 1995. Mario Dumont fut certes exemplaire, et indispensable, pendant la campagne du Oui. Mais sa position de départ était de ne pas tenir de référendum avant d’avoir assaini les finances de l’État. L’apport de Lucien Bouchard fut évidemment décisif. Mais depuis le résultat décevant de l’élection de 1994 jusqu’à la signature de l’entente tripartite Bloc-PQ-ADQ de juin 1995, son pied était fermement sur le frein, non sur l’accélérateur. C’était aussi le cas de Bernard Landry. Seule la formidable capacité de Parizeau de forcer le jeu, contre les tentatives incessantes de le convaincre du contraire, a permis la tenue de ce référendum.

Le soir du 30 octobre, il nous manquait donc un millimètre pour franchir le pas. Jusque-là, Monsieur Parizeau avait manifesté un sens stratégique en tous points remarquable. J’étais donc complètement renversé de constater qu’il était incapable de se projeter dans l’après-référendum. Cette défaite, il n’arrivait pas à la voir comme transitoire. Il y avait pourtant cent façons de rebondir sur ce match quasi-nul. Il faudrait, à nouveau, forcer le jeu. Et rassembler encore un peu plus, pour passer le chiffre magique du 50%.

Cautériser la plaie

Plus on prend du champ, plus on constate combien tragique fut sa déclaration malheureuse. Pour toutes les raisons qu’on a dit (il suffisait que les beaucerons et les gens de Québec votent comme les autres francophones pour gagner – aucune de nos simulations de victoire ne s’appuyait sur les ou des votes ethniques). Mais surtout parce sa déclaration le disqualifiait du rôle essentiel de rassemblement qui devait dominer la supplémentaire. Lui qui avait si bien su rassembler dans l’étape précédente, devenait repoussoir pour l’étape suivante.

L’idée même de l’emmener à annoncer sa démission le lendemain du vote ne devait servir qu’un objectif : cautériser immédiatement la plaie (les appels publics à la démission avaient commencé, des rangs souverainistes, le matin même) pour mieux prendre la mesure du progrès enregistré la veille et pour mieux organiser l’offensive finale.

D’autant que nous avions un capitaine de rechange. Au rayon du rassemblement, on ne trouverait pas mieux. Mais au rayon du volontarisme ? À sa conférence de presse du 21 novembre 1995, M. Bouchard annonçait qu’il allait concentrer ses efforts sur le rétablissement de l’économie et des finances. Normal, nous avions constaté que les craintes concernant l’économie, la dette et le déficit nous avaient volé notre marge de victoire. Mais il s’engagea aussi à ne pas tenir de référendum sans tenir d’abord une élection, qu’il ne comptait pas déclencher dans l’immédiat. (La Loi sur les consultations populaires prévoit qu’on ne peut tenir deux référendums sur le même sujet dans un même mandat. C’est une loi. Elle s’amende à la majorité simple.) M. Bouchard annonçait qu’il allait prendre son temps.

D’où ma remarque citée plus haut. Je lui expliquai dans un long memo que nous n’avions qu’un an, 18 mois tout au plus, pour profiter de la fenêtre post-référendaire. Un phénomène rarissime se produisit dans la foulée du vote. Dès décembre 1995 une majorité de Québécois (56%) se déclaraient désormais prêts à voter Oui, un niveau jamais atteint pendant la campagne, et une majorité souhaitait un référendum-revanche. C’était comme si les Québécois avaient été surpris de se trouver si nombreux à avoir voté Oui en octobre 1995 et que ce vote provoquait un effet d’entrainement.

Des conditions gagnantes

Une condition nouvelle s’ajoutait. Négative pour le fédéral: l’incapacité de Jean Chrétien à « livrer la marchandise » promise aux Québécois pendant la campagne. Début décembre 1995, M. Chrétien ne put offrir aucun changement à la constitution, seulement une motion purement symbolique sur le caractère distinct du Québec, un droit de véto non-constitutionnel pour des changements éventuels et un transfert incomplet au Québec de la responsabilité de la main-d’œuvre. C’était loin de « toutes les voies de changement, administratives et constitutionnelles » évoquées par M. Chrétien en campagne.

Mon témoin à charge à ce sujet est Alain Dubuc, alors éditorialiste en chef à La Presse, qui écrivait dès décembre 1995: « Soyons clairs: si M. Chrétien avait dit, en campagne référendaire, que les perspectives de changement que pourrait offrir le Canada se limiteraient aux trois propositions qu’il a déposées lundi, le Oui l’aurait emporté. »

Je me souviendrai toujours d’une rencontre à huis-clos avec l’exécutif du Conseil du Patronat début 1996 où des patrons hyper-fédéralistes se plaignaient du fait qu’on était sur le point de « sortir du Canada » seulement à cause de la popularité de M. Bouchard et de l’impopularité de M. Chrétien. Ils en étaient attristés mais décidés: « faites le référendum le plus tôt possible, qu’on sorte de l’incertitude! » lança un des membres influents du Conseil. Il n’avait aucun doute sur le résultat: ce serait Oui. Mais on passerait à autre chose. (Ghislain Dufour, président du Conseil, était livide.)

À Ottawa, où des experts savent lire la conjoncture, la certitude que le référendum revanche était imminent a alimenté la plus grande offensive pro-canadienne de notre histoire.

À sa décharge, M. Bouchard a bien testé l’idée, au printemps 1996, de déclencher une élection hâtive qui se serait transformée en raz-de-marée (il avait environ 48% d’intention de vote). L’élection aurait porté sur la récente volonté fédérale de nier le droit du Québec à l’autodétermination. La victoire – certaine – aurait mis la table pour un référendum. Son conseil des ministres, son caucus et le Bureau national du Parti québécois lui ont indiqué que les troupes étaient épuisées par quatre ans de scrutins ininterrompus. Mais que s’il donnait le signal du départ, ministres députés et militants le suivraient. C’était le moment de forcer le jeu. C’est ce que Parizeau aurait fait. (C’est d’ailleurs ce que Jean Chrétien aurait fait, lui qui a forcé une élection fédérale gagnante en 1993 contre le vœu de ses députés et ministres, puis forcé l’adoption de la loi C-20 dite sur la clarté contre une forte opposition interne).

En 1997, la volonté souverainiste s’était repliée sous la barre des 50%. Le Canada, remis en équilibre, a déployé son offensive.

J’ai écouté avec attention la très intéressante entrevue donnée par MM. Bouchard et Dumont au Devoir. À les voir ainsi, nostalgiques, chaleureux, souverainistes, je n’ai pu m’empêcher de tirer une conclusion que je sais terrible, mais que l’écoulement du temps rend incontournable.

En se retirant, au lendemain du référendum, Jacques Parizeau leur a donné, à eux deux, la responsabilité de franchir la distance qui restait. La conjoncture leur souriait. Ils étaient, ensemble, plus rassembleurs que l’homme qui les avait conduits jusque-là. C’était leur moment. Leur rendez-vous avec l’histoire. Qu’en ont-ils fait ?

L’appui qu’il déclare avoir accordé à PSPP était, quant à moi, un cadeau empoisonné et en totale contradiction avec sa déclaration anti PQ lors de son entrevue avec Patrice Roy, quelques mois plus tôt.

Ce prétentieux personnage met-il le monde à l’envers et à l’endroit selon son humeur du jour ???

DE SAUVEUR À FOSSOYEUR

Dire qu’en 1995, j’ai vu en Lucien Bouchard le sauveur tant attendu par le peuple Québécois et qu’aujourd’hui je me demande sincèrement si dans les faits, il n’a pas depuis longtemps tenté d’être le fossoyeur du PQ et de l’indépendance.

Je me questionne d’autant plus, qu’il a mis la table pour que le jeune ministre de François Legault, affaiblisse énormément nos systèmes d’éducation et de santé que le tandem Couillard/Barrette a fini de mettre à genoux.

Même son obsession à atteindre le déficit ZÉRO ne justifiait pas des coupes aussi sauvages en santé et en éducation.

C’est à espérer qu’on finisse par comprendre qu’il y a deux domaines où il est contre-productif de couper……. la santé et l’éducation.

Vaudrait mieux augmenter les impôts avant de toucher à ces 2 postes budgétaires. Mieux encore, s’attaquer à la corruption et à l’évasion fiscale.

Fort intéressant et instructif, je suis d’accord avec vous, Lucien Bouchard n’a pas eu le courage de déclencher un troisième référendun, car il est comme François Legault, chacun de leur caractère est paternel, donc il faut être sûr de gagner, cela fait peur…

L’histoire du mouvement indépendantiste au Québec en est une de faillite stratégique, d’angélisme. Si l’histoire pouvait se rejouer, Parizeau aurait dû prendre la tête du PLQ à un moment donné, soit à la place de Ryan, après Bourassa 1, ou à la place de Bourassa 2, après Ryan. Il avait le profil parfait pour être l’agent infiltré des indépendantistes jusqu’au sommet. Il aurait dû être le Kim Philby du PQ jusqu’au sommet de la pyramide. Il avait le profil parfait pour être crédible dans le rôle, il aurait pu être insoupçonnable, et le moment venu il aurait pu faire ce que Bourassa n’a pas eu le courage de faire après Meech. Comme chef du PLQ il aurait été en position de rassembler plus de 60 % des Québécois pour faire l’indépendance. Mais comme je l’ai déjà dit, les indépendantistes sont des purs, et cela a toujours jouer contre eux. Il me font penser aux démocrates aux États-Unis, toujours prêts à se faire flouer par un adversaire sans scrupules. Même si Lévesque et le parti qu’il a fondé rejetaient la violence, avec raison, cela ne voulait pas dire qu’il fallait éliminer la ruse pour arriver à ses fins.

200% d’accord avec Toi

J’ai applaudi votre commentaire dans Le Devoir. J’applaudis aussi cette version longue.

Je me permets d’ajouter que l’effet estimé négatif de l’analyse de M. Parizeau en référence aux votes ethniques et à l’argent élague l’essentiel qui fut d’inviter à un rapprochement entre franco-québécois.

L’argent, passons. Quant aux votes ethniques, il ne faut pas en élaguer ceux des «canadiens-français» à la hauteur de 40%. Ce sont ces votants que M. Parizeau a invité à poursuivre le combat avec les 60% de Québécois. Plusieurs de ces 40%, en votant négativement en Beauce, et entre Rivière-du-Loup et Lévis ont haussé les votes anglo-québécois et allo-québécois dont seulement 2% sur les 17% qu’ils représentent auraient voté pour le oui.

M. Parizeau savait que M. Bouchard avait contribué à hausser le vote franco-québécois. Aussi, en démissionnant, il lui tendait le relais. Chose certaine, après le vote de 1995, comme vous le soulignez, un nouvel élan s’exprima en 1996 et début 1997. Vous saviez que ça se produirait. Surement M. Parizeau puisque vous étiez dans sa garde rapprochée.

Ça s’est produit, ce qui contredit l’effet négatif imaginé par plusieurs analystes. En réalité, cet effet négatif s’est manifesté avec les hésitations de M. Bouchard et la réorientation du PQ qu’il entreprit avec son bras droit Landry qui avait refusé de sacrifier ses troupes (les canadiens-français) comme un commandant le fit dans la guerre de Crimée.

Ces deux personnes avaient en tête d’aligner le PQ vers une refonte du Canada plutôt que la création de l’État indépendant du Québec. Ils ont alors élagué du PQ et du gouvernement les promoteurs de l’indépendance.