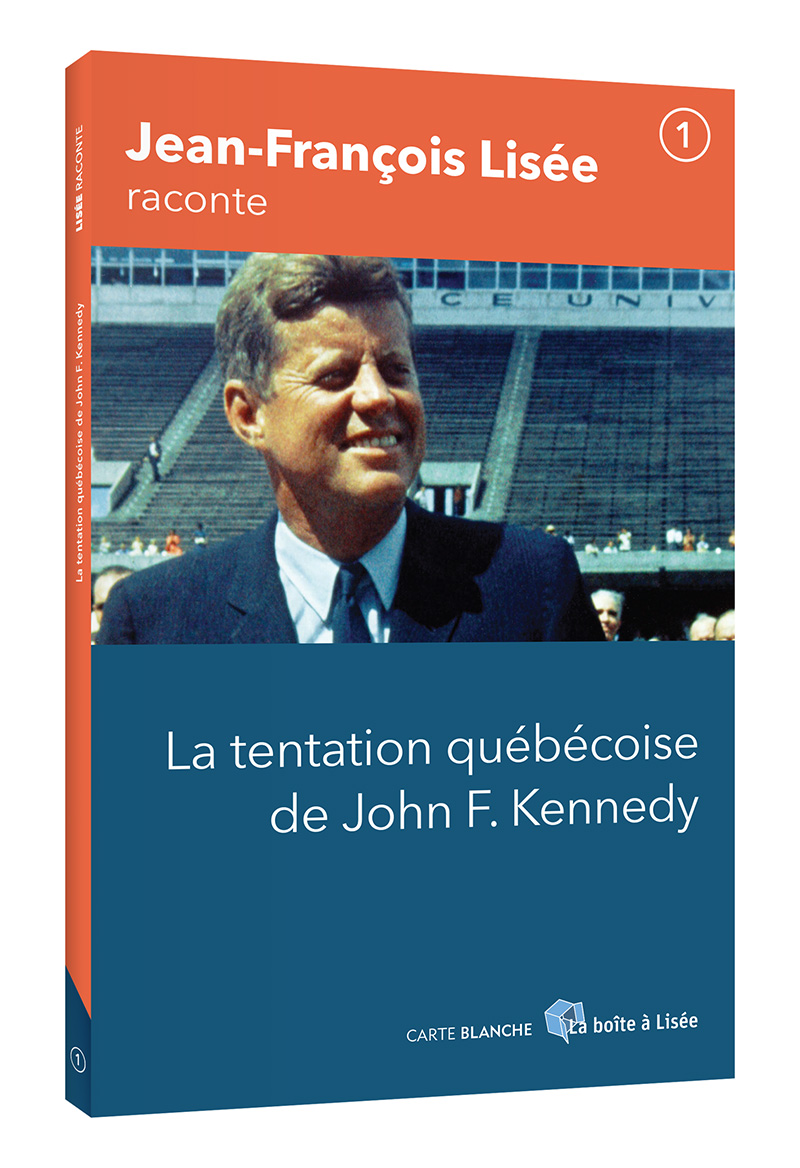

En exclusivité pour les lecteurs du blogue, un extrait de mon ouvrage: La tentation québécoise de John F. Kennedy.

Il n’y a pas de politique nationale. Il n’y a de politique que locale.

Thomas «Tip» O’Neil démocrate du Massachusetts

Trois hommes en sursis sont attablés dans l’élégant restaurant du Parker House, le plus chic hôtel de Boston. En sursis de gloire et de célébrité, de tragédie et de scandale. Ils ont pour prénoms Jack, Bob et Ted, ces diminutifs que les Américains portent sans complexe de l’école primaire jusqu’à la Maison-Blanche.

Les frères Kennedy vont mettre seize ans à graver ces noms dans la conscience nationale. Un tueur à Dallas, un autre à Los Angeles, une soirée trop arrosée à Chappaquiddick viendront tour à tour mettre un terme à leurs années de gloire.

Mais en ce jour de 1952, tout est encore possible, tout est encore à faire. Occupés à poser les premiers jalons, les frères Kennedy font du baratin à un quatrième personnage attablé avec eux. Petit et rondelet, le quatrième convive, le père Armand Morissette, porte la soutane et le col romain. Avec une quinzaine de kilos de plus, on dirait frère Tuck. Le bon père oblat de quarante-deux ans, de sept ans l’aîné du futur président, est Franco-Américain. Mais cette définition est un peu courte. L’homme, d’ailleurs, les déjouerait toutes.

Lorsque la francophonie d’Amérique ne jurait que par Pétain, lui, parmi les premiers étrangers et les premiers catholiques, se tourne vers de Gaulle. Il garde précieusement quelques mots du Général griffonnés sur une carte de visite, une brève lettre de remerciement, une Légion d’honneur et une croix de Lorraine. Pour un gaulliste : la totale.

Ordonné prêtre à une époque où Vatican II n’avait pas encore germé dans l’esprit des plus audacieux, Armand Morissette se fait le confident et l’ami, plus que le confesseur, d’un énergumène coupable d’infractions multiples aux dix commandements : Jack Kerouac. L’angoissé et talentueux parrain de tous les beatniks est, dans le quartier du Petit Canada à Lowell, au Massachusetts, un de ses paroissiens. Le père se targue également d’être l’aumônier officiel des Rockettes, ces danseuses du Radio City Music Hall de New York, mieux connues pour leurs longues jambes que pour leurs neuvaines.

Il y a plus étrange encore. En retard d’une décennie sur le «Notre État français, nous l’aurons» de l’abbé Lionel Groulx, ou en avance d’une décennie sur les indépendantistes modernes Marcel Chaput et Pierre Bourgault, Morrissette chérit cette opinion curieuse, iconoclaste, que la province de Québec peut, doit, va, devenir un État souverain. Un pays, dit ce descendant de Canadien français, «avec ses représentants aux Nations Unies». En ces années d’après-guerre et de décolonisation, ce siège béni à la grande table de la nouvelle organisation des nations est le critère ultime de l’indépendance.

Le père Morissette, espiègle et orgueilleux, cultivé et ambitieux, se fait d’ailleurs fort de partager ses convictions avec le premier esprit ouvert venu, pour peu que celui-ci ait la curiosité intellectuelle ou l’intérêt politique d’écouter sa prose généreuse et, selon un rival, «très, très articulée». Jack Kennedy, que seules les formules officielles appellent «John», répond trait pour trait à cette définition.

Car le hasard de la géographie, des migrations et de la politique ont fait de Morissette le gardien d’une des premières portes que doivent franchir les frères Kennedy pour aller de Boston au Bureau ovale.

«Parmi les électeurs du Massachusetts nés à l’extérieur des États-Unis, le groupe de beaucoup le plus important est celui des citoyens d’origine canadienne», dira JFK en 1961 devant les députés et sénateurs canadiens réunis à la Chambre des communes à Ottawa. Kennedy a la mémoire longue. Il se souvient que les voix des Franco-Américains «suffisent à déterminer l’issue d’une élection». Si on ne peut en gagner une majorité, il faut au moins les neutraliser, annuler leurs votes en scindant leur allégeance.

Bref, l’influent curé franco-américain de Lowell peut aider Jack Kennedy à entrer au Sénat.

Kennedy et l’indépendance: premier contact

Le cœur, le vote, des Canadiens français du Massachusetts ne passe pas nécessairement par le soutien du père Morissette. Mais il serait un atout maître, justement parce qu’on le sait lié aux républicains, donc à l’ennemi. Plus qu’une recrue, un transfuge. D’ailleurs, il fait presque déjà partie du «fan-club» Kennedy.

«Armand, lui avait dit un supérieur un jour de 1937, il y a une bonne femme de Boston qui va parler à un thé en français aux élèves et aux sœurs du collège.» Une emmerdeuse, quoi. Surtout que le supérieur a mieux à faire. Occupe-t’en, Armand, moi «je pars jouer au golf avec mon cousin».

Armand est donc astreint à la corvée «bonne femme de Boston». Mais cette femme n’est pas n’importe qui: elle se nomme Rose Kennedy. Francophile jusqu’à l’os, comme on l’est alors dans l’aristocratie américaine, elle court les occasions de converser dans la langue de Molière. Le jeune père Morissette, qui ne demande pas mieux que de frayer avec la haute, est un volontaire empressé. Le dimanche suivant sa première rencontre avec Rose, il est invité dans l’antre des Kennedy.

«Ils étaient tous là, tous les Kennedy, les garçons, les filles», se souvient Morissette, le regard rêveur. Toute une dynastie en devenir, encore un peu boutonneuse ou en culottes courtes. Ted, le futur sénateur, n’a que cinq ans. Assis sur les genoux de Morissette, il s’amuse à lui défaire le col romain. «Ted, don’t touch!» tonne Rose. Le clan s’apprête à déménager à Londres; Joseph, le père, vient d’y être nommé ambassadeur. En 1939, il lui suffit de tirer une ou deux ficelles pour que son fils Jack, vingt-deux ans, soit embauché à l’ambassade américaine à Paris, à deux pas des Champs-Élysées. JFK en gardera le goût de la France et quelques rudiments de langue. Au printemps de 1939, alors que commencent à gronder les bruits de bottes qui assourdiront bientôt tout le continent, le jeune Kennedy sillonne la Pologne, la Turquie et la Palestine. Il met même les pieds en terre bolchevique. La passion des affaires internationales ne le quittera plus. Retour de guerre, médaille au poitrail sur les affiches électorales, il devient représentant au Congrès.

Il croise à nouveau Morissette. Les deux hommes discutent politique locale et étrangère, échangent leurs impressions sur ce sacré de Gaulle que la France ingrate a poussé à une retraite prématurée. Morissette croit en Kennedy. Il avait connu l’énergique adolescent, il rencontre aujourd’hui l’adulte réfléchi, formé par l’étude, le voyage, la guerre. Morissette décide que Kennedy ira loin.

Le père choisit ce moment pour évoquer une première fois devant Jack Kennedy son idée fixe, cette province de Québec en mal d’autodétermination. Fichtre! pense Morissette, ces Canayens avaient bien sûr tort de ne pas vouloir se battre sous les drapeaux britanniques lorsque l’avenir de la liberté, et plus encore, de la France, le demandait, mais ce n’était pas une raison pour leur imposer, comme l’a fait Mackenzie King, un combat qu’ils refusaient. Et ce n’était pas par lâcheté, mais par principe qu’ils ne voulaient pas, au début, de cette guerre. Puisqu’on les a vus, à Dieppe, donner des leçons de bravoure aux nazis.

Si, comme le note l’historien Mason Wade, «jamais le vieux rêve d’un État indépendant, catholique et français, une Laurentie, n’avait été plus populaire que pendant la période qui précéda immédiatement la guerre», pour Morissette les années écoulées depuis ont largement confirmé la justesse de cet espoir. Kennedy, qui ne connaît du Québec que les pentes du mont Tremblant, l’écoute poliment, emmagasine les arguments. Ils fermenteront à la chaleur d’autres nationalismes.

La bande-annonce de ma dernière balado:

Excellent article sur une période de l’histoire qui, comme beaucoup de québécois, me fascine. L’histoire au travers le regard des Franco-Américain. Les liens entre Kerouac, Kennedy et le Québec. De quoi alimenter notre imagination.

Que penseraient tous ces gens de notre désir actuel de laïcité?

Dès la première élection du Parti québécois (1976), bien peu de Franco-Américains éprouvaient encore de la sympathie pour un Québec indépendant, le Québec ayant déjà largement abandonné sa foi catholique. Aux États-Unis, la religion, c’est important !

Il y a gros à parier que le père Morissette, s’il vivait encore en 1976, n’était plus du tout sympathique à l’indépendance du Québec, pour cette raison.

Bonjour,

J’ai rencontré le curé Morissette en 1989. Il était encore très indépendantiste !

Il est décédé depuis.

JFL