Certains chiens ont la mauvaise habitude de courir derrière des voitures qui passent. Dans quel but ? Que feront-ils s’ils rattrapent le véhicule ? Ont-ils une destination en tête ? Savent-ils seulement conduire ? La métaphore s’applique à merveille au Parti Républicain. Pendant un demi-siècle, d’élection en élection, il a promis de s’en prendre au droit des femmes à l’avortement. De nomination de juge en nomination de juge, les présidents conservateurs ont patiemment meublé la Cour suprême d’une majorité disposée à renverser la jurisprudence en vigueur depuis 1973 et qui protégeait ce droit. Ils y sont finalement parvenus, en juin 2022.

Les États dirigés par des Républicains ont immédiatement occupé le terrain, rivalisant d’audace pour limiter ou interdire ce droit. Dans 13 cas, pour le criminaliser. En Alabama, un médecin pratiquant un avortement risque la prison… à vie ! Le Texas est plus clément, avec un emprisonnement maximal de 99 ans. Les autres États se limitent à 10 ou 15 ans. Des peines sont parfois prévues pour toute personne complice d’un avortement, y compris des amis ou parents venant en aide à une femme souhaitant une interruption de grossesse. Puisque des femmes se déplacent dans des États voisins, où l’intervention est toujours légale, des États tentent de criminaliser des avortements pratiqués ailleurs, si la grossesse a débuté sur leur territoire !

Cette frénésie a eu un impact direct, évidemment, sur des dizaines de milliers de femmes et sur leurs droits. Elle a eu un effet secondaire, politique, considérable : la nette augmentation de la proportion d’Américains favorables au droit à l’avortement.

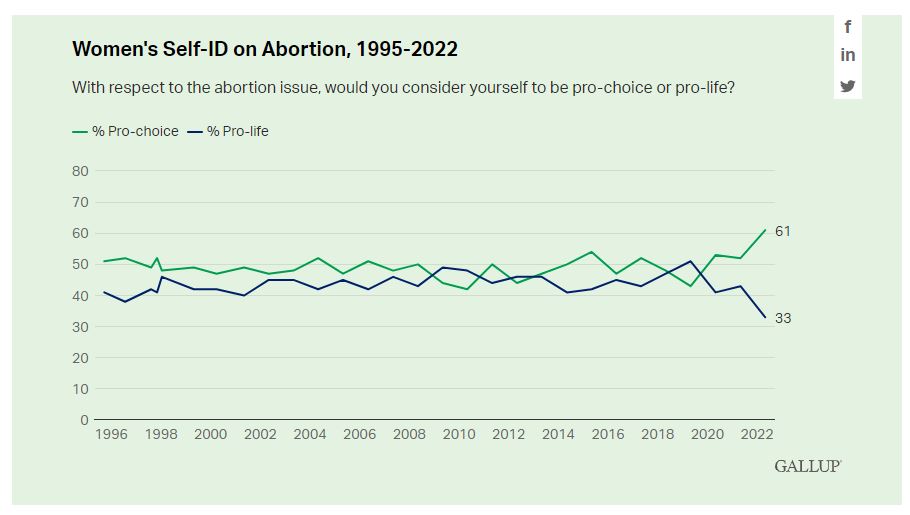

Le sondeur Gallup avait mesuré depuis 1998 que les Américains étaient divisés à peu près également entre les « pro-choix » et les « pro-vie ». Juste avant la décision de la Cour suprême, les pro-choix n’avaient que deux points d’avance. L’année suivante : 16 points d’avance. Ce changement est totalement attribuable aux femmes, qui sont passées de points de vue équivalents en 2020 à un taux historiquement élevé de soutien à l’avortement en 2022 : 61% contre 33%.

Depuis un an, elles se font entendre au bureau de vote, y compris dans des États républicains. Au Kansas, puis au Kentucky, des propositions anti-avortement furent sèchement battues. Au Michigan, État-pivot, une majorité a approuvé un mesure pro-choix, ce qui devrait se faire sous peu en Ohio, où les Républicains ont si peur de perdre le vote qu’ils tentent de modifier les règles, vieilles de 111 ans, pour établir que la majorité de passage devrait passer de 50 à 60%.

Le ressac des électrices est tel que les leaders nationaux républicains, hier favorables à l’adoption d’une mesure nationale d’interdiction de l’avortement, sont désormais muets sur la question. Alors que s’engagent les préparatifs de l’élection présidentielle de 2024, ils se rendent compte que cet enjeu qui les a motivés pendant deux générations pourrait, à court terme, les enterrer.

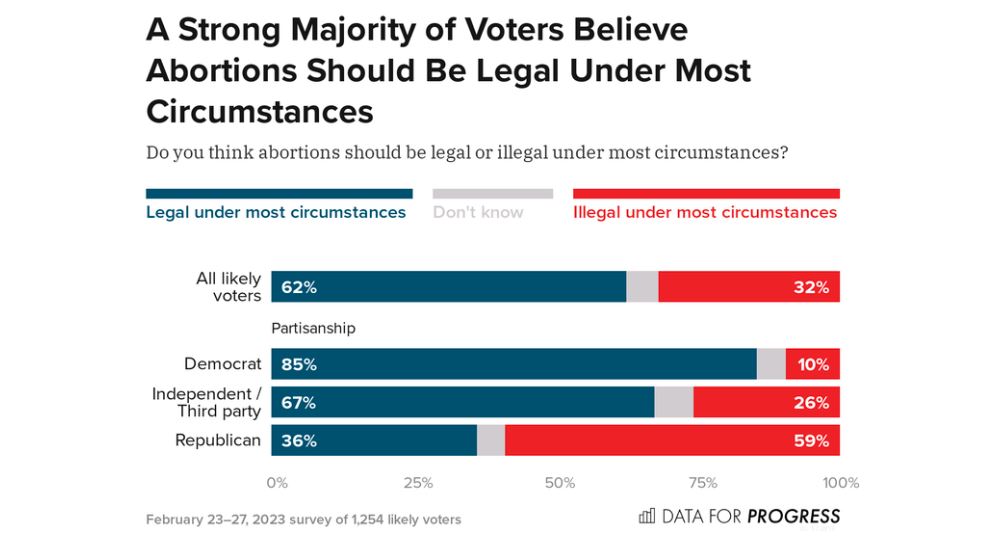

Car la contagion pro-choix est désormais perceptible chez les électeurs indépendants, qui décident du résultat dans des courses serrées. Pas moins de 67% d’entre eux pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart des cas. Pire : 36% des électeurs républicains le pensent aussi.

Ces derniers jours, des élues républicaines ont eu le cran de faire front. En Caroline du Sud, trois sénatrices, appuyées par trois sénateurs républicains, ont bloqué l’adoption d’une loi anti-avortement. Simultanément au Nebraska, un législateur républicain de 80 ans, qui avait pourtant coparrainé le projet de lui, a refusé « en conscience » de continuer dans cette direction, privant son parti d’une majorité. Pourquoi ? Parce que ces mesures, a-t-il expliqué vont galvaniser le vote des femmes contre les Républicains. La preuve ? Avant la décision de la Cour suprême, il menait par 27% dans sa circonscription. Après : par seulement 5%. Sa conclusion : « Nous devons adhérer à l’avenir des droits reproductifs. » Tout un revirement.

La realpolitik électorale pousse des républicains à tenter de moduler leur approche. Selon un relevé du Washington Post, en Caroline du Sud, neuf législateurs conservateurs ont retiré leur appui à un projet voulant déclarer qu’un avortement équivalait à un homicide. Des républicains du Tennessee et du Wisconsin souhaitent ajouter des « exceptions » à l’interdiction de l’avortement, comme dans les cas de viol ou d’inceste. On signale en Caroline du Nord, au Kansas et au Nevada des reculs et des hésitations. Ce qui n’empêche pas d’autres États, dont la Floride, d’aller de l’avant avec des mesures restrictives.

La crainte d’un ressac électoral des femmes, y compris républicaines, percole clairement dans la course présidentielle qui s’ouvre. Ron DeSantis, qui a signé la mesure restrictive que l’on sait, l’a fait la nuit et n’a offert que le moins de commentaires possible. Le meneur, Donald Trump, à qui l’on doit la majorité anti-avortement à la Cour suprême, a senti le vent et rejette désormais tout engagement à faire voter une loi nationale contre l’interruption de grossesse. Ce qui lui a valu les foudres du groupe Susan B. Anthony Pro-Life America, affirmant que c’était « une position moralement indéfendable de la part d’un candidat présidentiel s’affichant comme pro-vie ». Nikki Haley, seule femme candidate à l’investiture républicaine, a joué ces jours derniers la carte de la lucidité. Devant le même groupe, elle a affirmé : « Les lois pro-vie qui ont été adoptées dans des États fortement républicains ne seront pas approuvées au niveau fédéral. C’est un fait, c’est tout. »

Ces rétropédalages seront-ils suffisants pour éviter l’ire des électrices ? La campagne de Joe Biden, mise sur les rails depuis une semaine, ne manque aucune occasion de définir cet enjeu comme central. Les démocrates s’engagent à faire voter une loi nationale qui rétablira le droit à l’avortement. La variable centrale de l’élection reposera donc sur la capacité des démocrates de faire de cet enjeu la question, ou une des questions, de l’urne. D’offrir ainsi aux Américaines l’occasion de reprendre le contrôle de leurs corps. Et de faire en sorte que les canins républicains, désormais au volant et après avoir enfoncé l’accélérateur, frappent le mur du refus.

(Ce texte a d’abord été publié dans Le Devoir.)