Les Québécois ont-ils le droit de savoir, à l’avance, que leur viande est soumise à un rite religieux minoritaire? Si vous répondez oui, vous êtes intolérants !

Les Québécois ont-ils le droit de savoir, à l’avance, que leur viande est soumise à un rite religieux minoritaire? Si vous répondez oui, vous êtes intolérants !

On assiste depuis quelques jours à un ballet bien réglé autour du débat identitaire. Permettez-moi de le décomposer.

Étape 1.

Une école, une institution, une organisation, une entreprise décide de se plier à une revendication religieuse minoritaire, pour des raisons de bonne entente ou, dans le cas de la viande halal, pour des raisons commerciales.

Étape 2.

La décision n’est pas rendue publique.

Étape 3.

Quelqu’un s’en aperçoit et appelle le Journal de Montréal, qui en fait sa première page.

Étape 4.

Des plumes (Martineau, Bock-Côté) et des politiciens (ici, le PQ, puis la CAQ), affirment qu’il est scandaleux que cet accommodement ait été accordé sans débat, en catimini, et que la population majoritaire soit mise devant le fait accompli. Ils réclament de l’information, des ajustements. Certains invoquent les « valeurs québécoises ».

Étape 5.

D’autres plumes (éditos de La Presse), d’autres politiciens (Amir Khadir) montent au créneau pour dénoncer ceux.. qui ont dénoncé le fait que l’accommodement ait été accordé en secret et qui réclament un correctif.

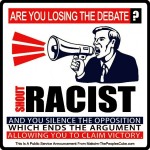

Le simple fait de soulever la question, disent-ils, est un signe d’intolérance, l’anti-chambre de l’antisémitisme et de l’islamophobie. Une parenté avec Le Pen et le Front national.

Ce que j’en pense

Y a-t-il une « valeur québécoise » en cause ? Oui, plusieurs. Mais elles ne sont pas strictement québécoises. Elles font partie du corpus démocratique inhérent à la vie démocratique que l’on veut incarner sur ce coin d’Amérique, comme d’autres l’incarnent ailleurs.

La première est le respect. Le fait de ne pas être considérés quantité négligeable par des gens qui prennent des décisions pour nous, sans nous (et je veux dire « nous », les citoyens qui n’avons pas demandé cet accommodement, ce qui inclut un grand nombre de musulmans et de juifs).

Tous ceux qui ont décidé, puis tu, qu’une proportion significative de la viande consommée au Québec était soumise à une superstition ou à une méthode propre à une religion quelle qu’elle soit ont manqué de respect envers les citoyens et consommateurs que nous sommes. Ils n’ont pas été à la hauteur de l’éthique démocratique (et commerciale) que nous tenons pour acquise.

Le respect, donc, pour tous ceux, donc l’immense majorité, qui n’aurait pas réclamé un traitement halal pour leur viande. Voilà la première valeur québécoise, et universelle, victime de cet épisode.

Le second est la transparence. On exige, ici, de savoir ce qui se passe avant, et non après.

Le troisième est la compétence. Est-ce une valeur ? En tout cas c’est un souhait. On voudrait que notre gouvernement soit assez informé de la façon dont nos animaux sont abattus pour pouvoir nous indiquer qu’une méthode propre à une minorité religieuse est en train de se généraliser. Le gouvernement Charest semble n’en rien savoir.

Et c’est donc a posteriori qu’il s’éveille à la nécessité d’étiqueter correctement la viande. Notez: un étiquetage qui ajoutera un coût, induit parce qu’il faut différencier entre l’une ou l’autre méthode. Ce sera un coût minime, que tous les citoyens assumeront, pour permettre à une ou deux minorités religieuses d’obtenir leur viande à partir des grands circuits de production et de distribution. Le prix de la tolérance. Mais je tiens à le connaître.

La dernière est le droit de critiquer. La propension de plusieurs interlocuteurs de crier au racisme ou à Le Pen chaque fois qu’une objection est soulevée contre une pratique religieuse qui déborde du temple vers la vie civile est proprement ahurissante.

Tout se passe comme si des volontés religieuses minoritaires (souvent inoffensives, parfois agressivement misogynes, parfois asociales, parfois tenant de la superstition pure) détenaient un caractère sacré qui les mettaient à l’abri de la critique ou de la discussion publique.

Y compris, et c’est le cas d’espèce, lorsqu’une pratique religieuse devient une règle s’appliquant, à son insu, à la majorité, qui, lorsqu’elle l’apprend, devrait accepter sans mot dire. En fait, on somme la majorité de rester silencieuse, de subir au nom de la tolérance — mieux, de s’informer de l’innocuité des pratiques d’abattage nouvellement utilisées pour s’y adapter. Mieux encore, on la somme de se taire parce qu’elle ne s’est pas outrée d’autres aspects des mauvais traitements faits aux animaux.

Dans le grand sillon de la commission Bouchard-Taylor, la victime est coupable. Le moins qu’elle puisse faire est de s’excuser.

Pas étonnant que ce discours soit rejeté par les Québécois, y compris une majorité de non-francophones, y compris beaucoup de religieux.

Le monde n’est à l’envers que pour une minorité. C’est heureux.