Lorsqu’on remet Octobre 1970 dans son contexte historique, une chose apparaît avec force: dans aucun autre pays démocratique aux prises avec le terrorisme et l’enlèvement politique, un gouvernement n’a, comme au Québec et au Canada, suspendu les droits de toute la population.

Dans cette époque de violence politique fréquente et multiforme, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et, en particulier, l’Italie, ont voté des lois qui donnaient aux policiers des pouvoirs parfois exagérés. On a assisté à des dérapages, des bavures, des arrestations déraisonnables, de l’injustice caractérisée.

Mais nulle part ailleurs qu’au Québec et au Canada un outil aussi brutal et liberticide que la Loi sur les mesures de guerre n’a été appliqué. Nulle part ailleurs des gouvernements n’ont pris la décision consciente d’ordonner spécifiquement que des arrestations se déroulent dans la nuit, sans que ses victimes ne soient même informées que leurs droits venaient d’être suspendus. Qu’ils ne pouvaient voir ni leur avocat, ni leurs proches, ni même savoir de quoi ils étaient accusés. (Les 500 détenus d’Octobre n’étaient coupables, dans 97% des cas, que de délit d’opinion.) Nulle part ailleurs des gouvernements n’ont fait coïncider des arrestations avec le déploiement de l’armée, pour maximiser le traumatisme. Nulle part ailleurs le pouvoir n’a permis à ses policiers de procéder à des dizaines de milliers de perquisitions sans mandat, faisant en sorte, au Québec, qu’un logis sur 44 soit visité, essentiellement ceux des militants d’un jeune parti d’opposition légal, le Parti québécois.

Osons comparer Richard Nixon et Pierre Trudeau. Nixon sera pour toujours l’homme dur, intransigeant et inflexible, le président de « la loi et l’ordre ». Trudeau sera pour toujours le père de la Charte des droits et libertés.

Pourtant, alors que l’Amérique de Nixon est un endroit politiquement beaucoup plus violent que le Québec (290 attentats à la bombe par mois, deux par jour à New York), à aucun moment Nixon n’envisage de suspendre les droits. Son homme de main, chargé de la répression, est le ministre de la Justice John Mitchell. Interrogé sur les enlèvements survenus au Québec, il indique qu’il a lui-même eu vent de projets de prises d’otages élaborés par des groupes terroristes américains. En ce cas, demande un journaliste, son gouvernement pourrait-il un jour suspendre, comme Trudeau vient de le faire, les libertés ? Mitchell répond d’un mot: « jamais ».

C’est aussi l’attitude du général de Gaulle pendant les crises qu’il traverse — un attentat sur sa vie, une quasi-insurrection en mai 1968. Sa réaction est de déclencher des élections qui conforteront sa majorité. C’est aussi l’attitude du chancelier allemand, du premier ministre britannique aux prises avec leurs terroristes locaux. Nous sommes donc en présence d’une exception canadienne.

Le FLQ n’est pas, en son temps, exceptionnel. Il est évidemment condamnable et condamné. On ne peut que reprendre ici la phrase prononcée par René Lévesque au sujet des felquistes: «Ils ont importé ici, dans une société qui ne le justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l’assassinat qui sont celles d’une jungle sans issue.»

Voilà ce qu’on peut dire des terroristes québécois. On pourrait le dire des terroristes allemands, français, américains, italiens.

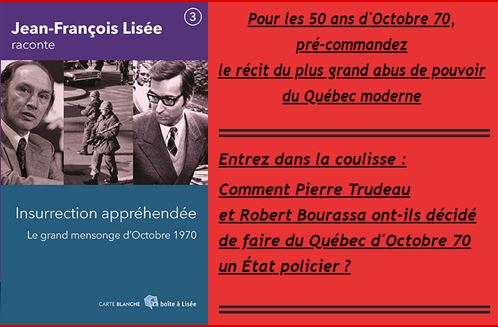

Mais ce qu’on peut dire des premiers ministres québécois et canadien, on ne peut le dire d’aucun autre chef d’État de pays démocratiques aux prises avec le même défi. Pourquoi et comment Robert Bourassa et Pierre Trudeau ont-ils décidé qu’ils devaient causer, ici, un tort aux droits des citoyens qui ne serait vu nulle part ailleurs en démocratie ? C’est le sujet de cet ouvrage.

La GRC disait non

Dans le récit qui suit, il est fascinant de voir combien leur appétit pour les arrestations de masse et leur décision d’asséner à toute la société québécoise un choc psychologique n’apparaît pas immédiatement. Ces idées naissent d’abord presque inopinément, s’infiltrent, se discutent puis s’imposent. Chez Bourassa d’abord. Chez Trudeau ensuite. Les deux hommes prennent le temps de la réflexion. Leur geste est prémédité, assumé.

Surtout, il leur faut franchir plusieurs obstacles pour arriver à leur but. Le plus important : l’obstacle policier. À Ottawa, quelques ministres seniors sont soufflés d’entendre le patron de la GRC, Ron Higgit, leur recommander de ne surtout pas invoquer une loi d’exception.

Selon des notes prises sur le champ, «le commissaire ne voit comme nécessaire aucune action qui ne soit pas rendue possible par la loi actuellement en vigueur. Il dit qu’une grande rafle de suspects et d’arrestations préventives ne serait pas de nature à conduire aux kidnappeurs et qu’il ne pouvait donc recommander l’adoption de mesures d’exception. » Un « vaste coup de filet et la détention préventive de suspects », ajoute-t-il, provoquerait « une foule de problèmes ». Lucide, il craint que les policiers québécois, sur lesquels la GRC n’a aucun contrôle, puissent « mal utiliser ces pouvoirs » et les exercer de façon « excessive ».

Trudeau fera en sorte que le patron de la GRC ne vienne pas répéter ces propos au conseil des ministres au grand complet, quand il les entraînera dans la voie contraire.

À Québec, les chefs de police de Montréal et de la SQ plaident au contraire pour la loi en utilisant des arguments alarmistes. Un conseiller de Bourassa témoigne : «Quelques-uns de leurs scénarios tenaient de l’hallucination, quand ils ne donnaient pas dans des visions d’apocalypse.»

Mais l’homme qui dirige l’enquête pour retrouver les deux otages des felquistes, Julien Giguère, est opposé à l’opération de ratissage. Il souhaite l’arrestation de 25 personnes, pas 500. « Arrêter cinq cents personnes à la fois, placer au moins deux personnes pour les interroger, ça veut dire que ça prend mille enquêteurs, dit-il. C’est physiquement impossible. » Il ne comprend pas non plus pourquoi les pouvoirs sont dévolus à tous les corps de police, plutôt qu’à sa seule escouade, qui dirige et coordonne l’enquête. Pour l’officier de la GRC au dossier, Joseph Ferraris, l’opération d’arrestations massives a détourné les énergies policières de manière à « retarder de quelques semaines, peut-être d’un mois, la libération de Cross,» le diplomate britannique détenu pendant huit semaines.

Bref, la décision de Bourassa et de Trudeau de transformer le Québec en État policier dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970 est prise au détriment du travail des enquêteurs. Elle relève de motifs politiques purs.

*Ce texte est une version remaniée de l’introduction du livre Insurection appréhendée – Le grand mensonge d’Octobre 1970. Disponible en librairie le 5 octobre, on peut le pré-commander à laboitealisee.com