L’endettement massif auquel se livrent les pays, surtout occidentaux, par les temps qui courent nous prépare des lendemains qui déchantent.

Aux États-Unis, en Europe et au Québec, l’inquiétude est palpable. Ces derniers jours, je suis cependant tombé sur les écrits de deux de mes économistes favoris qui, sans affirmer que la dette ne doit pas nous préoccuper, souligne qu’elle ne doit surtout pas, en ces temps de crise, nous empêcher d’agir. Leurs noms? Paul Krugman et Jacques Parizeau.

Krugman, du NYTimes, est en campagne pour l’adoption d’un nouveau plan de relance. Cohérent, il disait en début d’année que le plan Obama était insuffisant, il le constate encore aujourd’hui au vu des chiffres du chômage. Il pense que la proportion de sans emplois aux États-Unis va se maintenir aux environs de 11% loin pendant l’année prochaine. Je traduis, de son récent billet Fiscal Perspective.

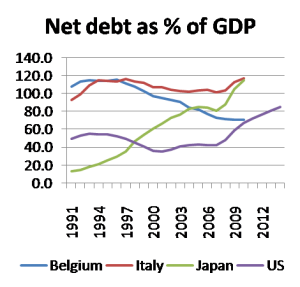

Le graphique de Krugman: il y a de la marge pour les USA!

Oui, nous nous enfonçons dans la dette. Non, ce n’est pas sans précédent. D’autres pays avancés ont été significativement plus endettés sans faire faillite et sans subir de période hautement inflationnistes — et certains d’entre eux ont eu des gouvernement faibles (la Belgique à cause de la langue et l’Italie parce que c’est l’Italie.)

Je serais plus tolérant au sujet des âneries [qu’on entend sur la dette] si tous les gens qui s’égosillent au sujet du déficit étaient sincères, et certains le sont. Mais plusieurs, sinon la plupart, étaient parfaitement heureux d’empiler les déficits pour les guerres qu’ils voulaient mener et/ou pour éliminer l’impôt sur les successions pour les enfants de multimillionnaires. C’est seulement lorsque les déficits sont utilisés pour aider les travailleurs qu’ils deviennent de grands moralisateurs.

Quoiqu’il en soit, l’économie a désespérément besoin de davantage d’aide — et, oui, nous avons les moyens de lui en procurer.

Si on mettait le Québec sur le graphique de Krugman, on trouverait sa ligne (bleue) sous le repère du 40%. Il serait là, bien en retrait des pays cités, qui sont parmi les cancres, mais également sous l’Allemagne (60%), sous la moyenne de l’OCDE (47%), sous le Royaume-Uni et la France (43%). Le ratio dette/PIB du Québec, lorsque calculé selon les normes en usage à l’OCDE et au FMI, se compare donc avantageusement à celui des pays comparables. J’ai dit «pays» ? Oui, car ces calculs, effectués par le Bloc Québécois et cités dans le dernier ouvrage de Jacques Parizeau, incluent la part québécoise de la dette fédérale.

(Incise: on aimerait pouvoir citer une comparaison internationale ainsi colligée par les excellents services du ministère des Finances du Québec. Mystère, jamais un tel tableau ne nous est présenté. Il est vrai que, depuis des années, le spectre de la dette est utilisé pour effrayer les Québécois et les inciter à abandonner leurs appétits socio-démocrates. Passons.)

Nous avons raison d’être inquiets de l’État des finances publiques du Québec. Et une hausse soudaine des taux d’intérêts sur notre dette rendrait encore plus périlleuse notre gestion budgétaire. (C’est pourquoi je propose, dans Pour une gauche efficace, de constituer un vrai Fonds des générations qui serait un actif, investi dans l’économie et disponible en cas de coup dur, plutôt qu’un remboursement immédiat de la dette.) Ce paradoxe est bien exprimé par Jacques Parizeau dans son dernier livre La souveraineté du Québec, hier, aujourd’hui et demain:

Le Québec est surement plus endetté que le Canada, mais sa cote est nettement inférieure à la cote moyenne de l’OCDE que l’on ne voit vraiment pas ce qu’il peut y avoir d’inquiétant. On arrive donc à une situation paradoxale. Comme province, le Québec est objet de toutes espèces d’inquiétudes, exagérées sans doute, démagogiques même, mais qui ont des effets indiscutables sur la façon dont les gouvernements voient le présent et craignent l’avenir. Comme pays, le Québec n’a pas de raison particulière de s’inquiéter.

Un dernier mot sur le livre de Jacques Parizeau. Il note avec raison que s’il fallait soustraire de la dette québécoise la valeur de l’actif de notre poule aux oeufs d’or, Hydro-Québec, il faudrait en retrancher au moins 30 milliards, ce qui améliorerait encore notre ratio. Les lecteurs attentifs de son livre ont aussi vu que Monsieur envisageait avec sérénité la possibilité d’une privatisation partielle d’Hydro (pp 197-199), dans la mesure où l’État québécois en gardait le contrôle effectif, y compris avec une simple Golden Share. Tiens, tiens…

Mon opinion sur le livre au complet ? Allez écouter mon entrevue au FM93. Vous la trouverez dans la liste ici.

Je partage aussi l’avis très bien exprimé par Josée Legault, sur le fait que le livre s’adresse à une nouvelle génération de souverainistes, dont le poids se fait croissant, notamment au sein du caucus du PQ, ce que Monsieur relève avec justesse.