Pour la première fois, ce 31 décembre, j’ai laissé mes enfants de 13 et 10 ans écouter le Bye Bye.

Pour la première fois, ce 31 décembre, j’ai laissé mes enfants de 13 et 10 ans écouter le Bye Bye.

Ils ont donc pu constater que les mots « marde », « fourrer » et « crosseur » furent abondamment utilisés dans cette émission, une institution télévisuelle québécoise.

Mes deux jeunes ont donc pu constater que ce que tentent de leur enseigner leurs parents et professeurs est faux. Ils nous avaient entendu dire que le langage grossier était réservé à la ruelle ou, puisqu’il est utilisé, à la cour d’école, mais qu’il n’a pas sa place en classe, à la maison et certainement pas dans les grandes occasions.

Or les voici conviés à une des plus importantes occasions télévisuelles de l’année, dans une des émissions les plus vues et les plus rassembleuses. Et ils constatent que les dialogues sont saupoudrés de grossièretés. Message reçu. Les gros mots sont permis en tout temps.

La normalisation de la grossièreté

La normalisation du vocabulaire grossier au Bye Bye date déjà de quelques années. Auparavant, nous avions ri autant, sinon plus, sans avoir recours au « parler gros cave ».

Il est particulièrement frappant de constater que ces termes ne sont pas utilisés pour choquer ou détonner, mais qu’ils sont simplement intégrés aux dialogues — de la fausse Michelle Richard ou du faux Premier ministre — comme si c’était normal, usuel, accepté.

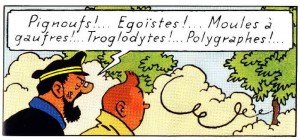

On pourrait croire qu’il y a là de la paresse intellectuelle, mais je ne le crois pas. Le reste de l’émission témoigne de l’énergie et du professionnalisme investis dans les maquillages, les mises en scène, les excellents effets spéciaux, la qualité, par exemple, de la reproduction du monde de Tintin.

Non, les auteurs ne sont ni paresseux ni audacieux en faisant usage de ces termes. Ils les estiment normaux et, en les utilisant, contribuent à les normaliser.

Mais pourquoi s’en prendre au Bye Bye ? L’usage du mot Fuck est accepté dans l’émission quotidienne de la CBC de George Stroumboulopoulos, comme dans plusieurs émissions américaines de fin de soirée, dont celles de Jon Stewart, pourtant très lettré.

Mais ces émissions sont destinées à un public d’adultes avertis (ce qui ne les excuse pas, d’après moi). Le Bye Bye, lui, ratisse extrêmement large et devrait agir en conséquence.

Il est par exemple encore étonnant d’entendre quelqu’un dire « marde » à Tout le monde en parle (je pense l’avoir entendu deux fois en deux ans, de la part d’invités).

Lorsqu’on sera habitué à l’entendre, il sera trop tard pour se demander qui aurait du soulever une objection, avant que n’arrive la normalisation de la vulgarité.