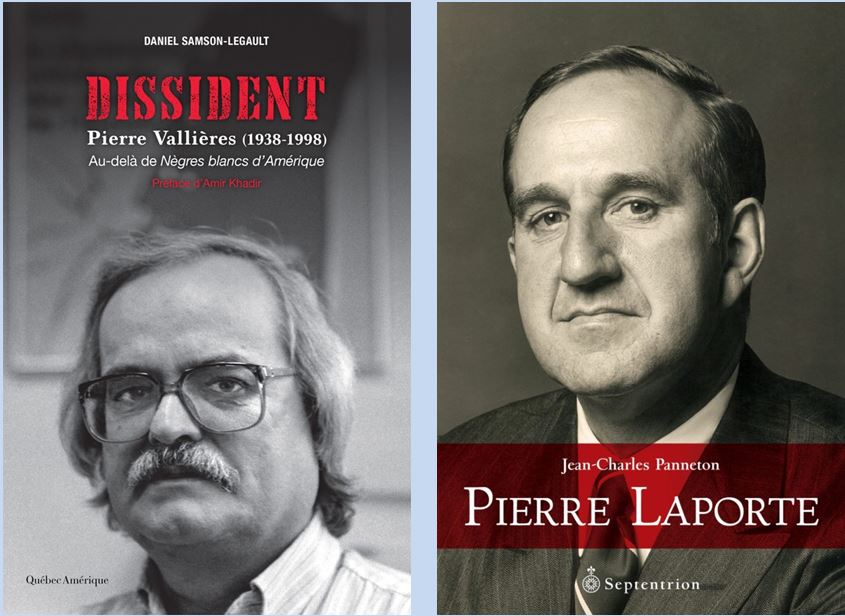

Cela m’est venu comme ça. Lire, une après l’autre, les biographies de deux Pierre qui ont marqué de façon complètement différente notre imaginaire: Vallières, né en 1938 et devenu célèbre pendant les années 1960, et Laporte, né en 1921, figure majeure du journalisme dans les années 50 puis de la politique dans les années 1960.