Les parlementaires québécois suivaient avec attention, jeudi, le discours du premier ministre français. Les mots choisis étaient forts, offrant aux liens franco-québécois une couleur d’éternité, de jeunesse éternellement renouvelée. Il se passa quelque chose lorsque l’invité d’honneur déclara ce qui suit : « Certains pensaient sans doute que le français avait pour vocation à disparaître de la carte de l’Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois… »

Archives de catégorie : Monde

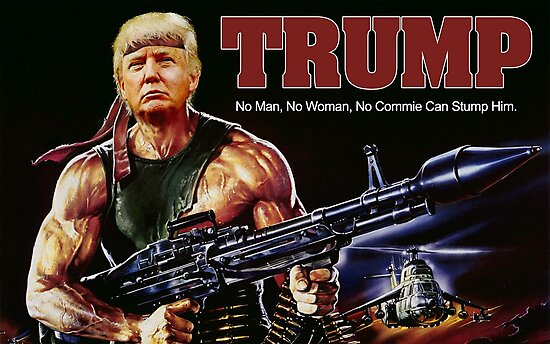

Les dividendes de la peur

Alors c’est fait : une majorité monstre d’électeurs républicains des primaires ont jugé que la personne la plus apte à incarner leurs valeurs et leurs espoirs pour conduire leur parti à la victoire et pour rendre l’Amérique à nouveau grandiose est Donald Trump. Certes, il fut reconnu coupable de malversations financières, d’agression sexuelle et de diffamation, il est accusé d’avoir volé et disséminé des documents secrets, d’avoir tenté de corrompre des agents électoraux (plusieurs de ses coaccusés ont plaidé coupables) et d’avoir fomenté un coup d’État, heureusement raté. Mais, vous me direz, personne n’est parfait.

Pendant ce temps, au Canada

La chose s’est passée le 12 février dernier, au conseil municipal de la petite ville de Greenstone, dans le nord-ouest de l’Ontario. Il s’agissait d’adopter une résolution retirant du mât de l’hôtel de ville le drapeau vert et blanc des Franco-Ontariens. Il y flottait depuis huit ans sous l’emblème de la ville, lui-même flottant sous le drapeau canadien, tout ce tissu symbolique étant fixé au même mât.

Le choix (de Dieu) de l’Iowa

« Dieu a regardé le paradis qu’il avait prévu créer [la Terre] et a dit : “J’ai besoin d’un gardien.” Alors Dieu nous a donné Trump. »

La vidéo, virale, est exceptionnelle pour au moins deux raisons. D’abord parce qu’elle est résolument au premier degré. Le narrateur est convaincu qu’il dévoile une vérité divine. Trump, dit-il, « est un berger pour l’humanité qui ne partira jamais et ne les abandonnera jamais ». Ensuite parce qu’elle a été lancée par Donald Trump lui-même, sur son réseau social, à quelques jours des caucus de l’Iowa, première étape de sa réascension vers la présidence.