Dans toute cette affaire, une chose est certaine : l’épouse du maire avait un exemplaire du livre. Pire, elle en avait acheté une dizaine pour les distribuer. Ce n’était pas pour en dénoncer la teneur. Devant la salle du conseil municipal, pleine comme un oeuf début avril, elle s’en est excusée. Que penser, cependant, du mari de l’épouse du maire ? La seule présence du brûlot dans sa résidence ne le rend-il pas indigne de sa fonction ? Il affirme ne pas l’avoir lu, exprime son désaccord avec sa distribution par sa conjointe, avec laquelle, précise-t-il, il n’est pas toujours d’accord. Mieux, il a voté avec les autres conseillers pour dénoncer, unanimement, l’infâme ouvrage. Est-ce suffisant ?

Assimilation, rapport d’étape

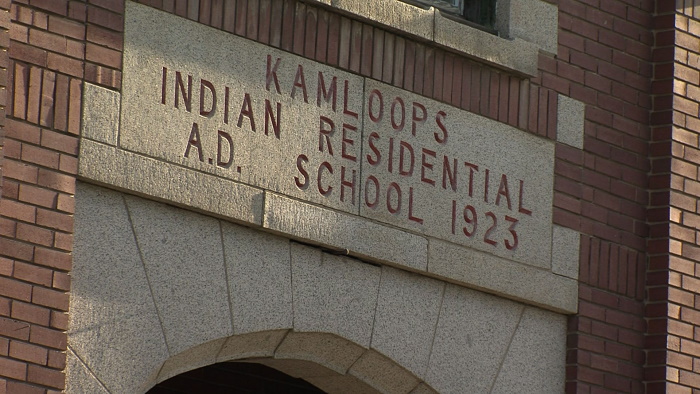

Au risque de passer pour un radical, j’ose aborder une question qui n’appartient pas qu’à l’Histoire : notre assimilation. Quand Lord Durham l’a formellement proposée à Londres, c’était pour notre bien. Il jugeait que notre niveau d’oppression était à ce point déplorable et que l’intransigeance des anglo-protestants envers nous atteignait, selon son enquête, un niveau de cruauté tel — et hors norme dans l’Empire — qu’il nous serait impossible autrement de nous extraire de notre misère. D’où le projet de nous fusionner de force avec l’Ontario de l’époque pour nous mettre en minorité.

Les référendums fantômes

Il ne sera pas nécessaire de prévoir une réserve de maïs soufflé en prévision de la soirée référendaire sur l’immigration. L’évocation — on n’ose pas dire « menace » — par François Legault d’un appel aux urnes pour forcer la main de Justin Trudeau en la matière avait la consistance du Jell-O. Je prends donc un risque minime en classant ce référendum dans la catégorie méconnue des référendums fantômes, ces non-consultations qui ont (ou n’ont pas) jalonné notre histoire.

Les accents gaulliens de Gabriel Attal

Les parlementaires québécois suivaient avec attention, jeudi, le discours du premier ministre français. Les mots choisis étaient forts, offrant aux liens franco-québécois une couleur d’éternité, de jeunesse éternellement renouvelée. Il se passa quelque chose lorsque l’invité d’honneur déclara ce qui suit : « Certains pensaient sans doute que le français avait pour vocation à disparaître de la carte de l’Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois… »

Francoblanchiment (et la réponse de l’OQLF)

Dans une conversation, un interlocuteur vous balance : « De toute façon, on peut faire dire n’importe quoi aux chiffres ! » Mon conseil est de poliment changer de sujet. Cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Il est rarissime, dans le débat public, qu’un faux chiffre soit utilisé. Il arrive qu’une statistique soit brandie comme la seule valable, alors que d’autres offrent un éclairage différent, et aussi légitime, d’une même réalité. Le chiffre n’est pas en cause. Il est franc. Il dit ce qu’il a à dire. Les paumés des statistiques sont ceux qui ne savent pas ce que le chiffre veut dire, ou qui dédaignent la lecture des méthodologies.