Les parlementaires québécois suivaient avec attention, jeudi, le discours du premier ministre français. Les mots choisis étaient forts, offrant aux liens franco-québécois une couleur d’éternité, de jeunesse éternellement renouvelée. Il se passa quelque chose lorsque l’invité d’honneur déclara ce qui suit : « Certains pensaient sans doute que le français avait pour vocation à disparaître de la carte de l’Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois… »

Archives de catégorie : France

Zemmour: le cavalier de l’insoluble (intégral)

Il faudrait l’intercession combinée des fantômes de Napoléon et de Jeanne d’Arc, ses héros, pour que la nouvelle vedette de la politique française, Eric Zemmour, soit élu président de la République française en mai prochain. La stabilité avec laquelle les enquêtes d’opinions donnent plusieurs dizaines de points d’avance au pourtant mal-aimé président Emmanuel Macron dans un match l’opposant à Zemmour sont convaincants.

En 1995, Jacques Chirac avait choisi son camp: le Québec

Avec Jacques Parizeau et Philippe Séguin en janvier 1995, Chirac annonce aux journalistes que la France sera la première à reconnaître une victoire du Oui.

On dira ce qu’on voudra de Jacques Chirac. Et il y a beaucoup à dire. Mais sa fidélité au Québec aux moments cruciaux du référendum de 1995 fut en tous points remarquable. Objet d’énormes pressions de la part d’Ottawa, il a résisté et a choisi son camp: le Québec !

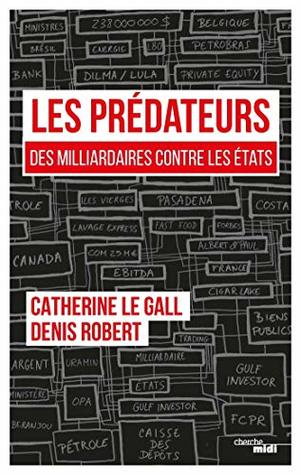

Comment faire des milliards à la mode Albert Frère et Desmarais ?

Comment s’enrichir, lorsqu’on est déjà riche, en siphonnant des centaines de millions à des institutions publiques ? Denis Robert (qui a mis au jour le scandale Clearstream) et Catherine Le Gall démontent patiemment le mécanisme privilégié par Albert Frère (principalement) et son partenaire de longue date Paul Desmarais.

Comment s’enrichir, lorsqu’on est déjà riche, en siphonnant des centaines de millions à des institutions publiques ? Denis Robert (qui a mis au jour le scandale Clearstream) et Catherine Le Gall démontent patiemment le mécanisme privilégié par Albert Frère (principalement) et son partenaire de longue date Paul Desmarais.

À travers quatre transactions économiquement inexplicables réalisées pendant les années 2000, les journalistes d’enquête ouvrent le sac à outils de ceux qu’ils appellent des prédateurs – car ils ne créent pas de produit, de service, de valeur, seulement des échafaudages financiers qui leur rapportent gros et qui vident les caisses d’institutions publiques.

Mon avis sur: Marine LePen, Bernie Sanders, l’UPAC et les seuils d’immigration

J’ai pris l’habitude de mettre directement sur ma page Facebook de courts textes pendant la semaine. Les voici:

Entrevue:

J’ai répondu aux excellentes questions de Guy Perkins

Pour ne rien manquer, suivez-moi directement sur ma page Facebook

Pour ne rien manquer, suivez-moi directement sur ma page Facebook