D’abord un aveu: je connais un peu Maxime Bernier et je crois qu’il mérite le respect. Oui, le respect. Voilà quelqu’un qui a des idées et qui a le courage de les exprimer, contre la ligne de son parti, contre le consensus général, contre les vents dominants.

D’abord un aveu: je connais un peu Maxime Bernier et je crois qu’il mérite le respect. Oui, le respect. Voilà quelqu’un qui a des idées et qui a le courage de les exprimer, contre la ligne de son parti, contre le consensus général, contre les vents dominants.

Je ne dis pas qu’elles sont bonnes, ses idées. Non. Mes lecteurs réguliers le savent, Maxime et moi sommes sur plusieurs sujets aux antipodes. Mais prenez sa dernière déclaration, sur la loi 101. Un bout de phrase, jeté dans une entrevue en anglais, affirmant que les Québécois devraient avoir le libre choix de leur langue d’enseignement.

Une phrase qui lui vaut, c’était prévisible, un tonnerre de huées. Que fait-il ? Affirmer qu’il est membre du club des mal cités ? Prétendre que sa langue a fourché ? Enterrer sa déclaration sous un amas de nuances ?

Non. Il persiste et signe. Sur son blogue, il détaille, argumente. Certes, selon moi, il a tort. Mais non seulement use-t-il de son droit fondamental d’avoir tort, il a le courage de se tenir debout dans la tempête qu’il a déclenchée.

Un libertarien conséquent

Pratiquant parfois les libertariens, je sais que leur principe moteur est la liberté de choix des individus. Cette liberté doit s’appliquer en santé, en économie, dans les choix sexuels ou moraux et… dans les choix linguistiques. L’effet du cumul de ces choix sur le groupe (assimilation, appauvrissement des perdants, etc) est généralement nié ou occulté.

Bref, Maxime est cohérent. Comparé à qui ? Aux deux porte-paroles libertariens de Liberté-Québec, mon ami Éric Duhaime et Joanne Marcotte.

Lors de leur passage à l’émission Tout le monde en parle, à l’automne, ils ont été très clairs sur la loi 101: il ne faut pas y toucher ! Le débat est clos.

Lors de leur passage à l’émission Tout le monde en parle, à l’automne, ils ont été très clairs sur la loi 101: il ne faut pas y toucher ! Le débat est clos.

Cela m’a semblé intéressant, d’autant qu’Éric s’était déjà clairement prononcé pour l’abolition des dispositions de la loi concernant le choix de la langue de l’éducation. Je me suis dit: il a reculé sur ce point. Tant mieux pour la loi 101 !

Dans son blogue réagissant à la controverse Bernier, Joanne Marcotte ouvre le jeu libertarien. Elle explique d’abord tout le mal qu’elle pense de la loi 101: « Comment protéger le fait français au Québec tout en formant des Québécois bilingues »demande-t-elle ?

Pour moi, la réponse à cette question ne réside pas dans une Loi, mais bien dans nos institutions d’enseignement. À l’UQAM, où on offre huit baccalauréats en enseignement, le taux de réussite à l’examen de français n’est que de 52 %… après deux tentatives!!! […]

La réponse à cette question ne réside pas non plus dans l’application uniforme de mesures dont l’objectif est essentiellement d’assurer l’intégration des immigrants à la société francophone québécoise. En effet, pourquoi brimer la liberté de choix de la majorité francophone résidant en région quand le problème est un problème montréalais? […]

Enfin, pour bien faire, il faudrait également s’interroger sur les effets pervers d’une telle loi, particulièrement à son caractère régressif. L’acquisition de l’anglais n’est pas et ne sera jamais un problème pour les plus nantis d’entre nous.

Voilà des explications que le million de téléspectateurs de TLMEP auraient bien aimé entendre. Et c’est ce qu’ils auraient entendu si Maxime Bernier avait été présent. Le couple Duhaime-Marcotte a plutôt choisi de feindre leur adhésion à la loi 101. Pourquoi ? Joanne Marcotte offre la réponse:

Dans le débat public, il faut choisir ses batailles. À mon avis, vouloir abolir la Loi 101 serait contre-productif

Contre-productif pour quoi ? Elle ne le dit pas. Elle voulait peut-être dire pour qui ? Pour les libertariens, bien sûr, dont l’obsession du choix individuel, sur la question linguistique, pour une minorité de 2% sur un continent anglo-américain, est de toute évidence une insulte à l’intelligence. Ce serait contre-productif pour leur crédibilité, comme Maxime est en train de le prouver.

Les effets du libre-choix linguistique

Il est temps de citer, dans ce débat, le grand maître. Voici ce qu’il écrit:

Les lois québécoises qui visent à promouvoir l’usage et l’excellence du français, ou l’enseignement de cette langue aux immigrants, ou encore à rendre plus accessibles aux nouveaux venus les écoles de langue française, toutes ces lois sont bonnes.

Mais quand on s’avise ensuite de recourir à la contrainte en retirant aux citoyens le droit de choisir librement, alors on fait de la loi un usage abusif.

À mon avis, la meilleure façon de promouvoir une langue, c’est d’inciter à l’excellence ceux qui en font usage. Sans doute le français est-il menacé, chez nous comme ailleurs, par le dynamisme de l’anglais, surtout dans le domaine de la culture populaire télévisée. Mais la questi0n que cela pose est la suivante: doit-on défendre sa langue par la contrainte et en fermant des portes ou au contraire en faisant de cette langue une source d’excellence ?

Vous l’avez reconnu ? C’est Pierre Trudeau, expliquant dans ses Mémoires pourquoi il s’était battu contre la loi 22 et la loi 101. Il a plutôt, dans sa politique linguistique pan-canadienne, promu le libre choix et l’excellence. Il voulait, a-t-il déclaré lors d’un discours historique à Washington, « faire en sorte que la fédération canadienne soit vue par les six millions et demi de Canadiens parlant français comme le rempart le plus solide contre la submersion par les 220 millions de Nord-Américains anglophones. »

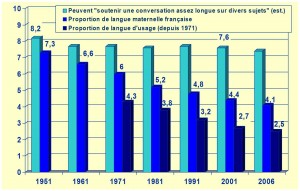

Nous avons les résultats de cette expérience de libre-choix, débutée par Pierre Trudeau en 1968. Nous avons des statistiques sur plus d’un demi-siècle sur l’évolution du fait-français dans le reste du Canada. Les voici:

Cherchez l’effet Trudeau… (Cliquez pour agrandir.)

Il est intéressant de noter que Trudeau affirme qu’au moment de son entrée en politique, en 1965, il jugeait qu’il « existait une situation d’urgence, dans le domaine linguistique » et que cette situation d’urgence a motivé toute son action politique.

Or s’il y avait urgence lorsque les francophones hors-Québec formaient 6,6% de la population, que dire de la situation actuelle, alors qu’ils ne sont plus que 4,1% ?

Pierre Trudeau était un libertarien de la langue. Chacun de ses arguments est repris aujourd’hui par les libertariens québécois. Sa politique a été un échec cuisant pour les francophones hors-Québec, dont le taux d’assimilation est désormais de 50% par génération.

Regardant ce tableau, et sachant les efforts réels, non-contraignants, déployés par les trudeauistes pour protéger les droits des francophones, on ne peut tirer, en étant généreux, qu’une conclusion: sans eux, c’eut peut-être été pire. Mais leur politique de libre choix a fait le lit de l’assimilation, de la « submersion » anglophone.

Heureusement qu’au Québec, avec René Lévesque et Camille Laurin, les libertariens de la langue ont été mis en minorité. Heureusement qu’ils le restent.

Certains de ces libertariens ont, malgré tout, le courage de leurs convictions. Et cela mérite, au moins, le respect. D’autres, non.