Nous interrompons, comme souvent le vendredi, le lancinant commentaire anti-modèle québécois des plumes économiques locales pour vous transmettre ce bref message d’intérêt public.

Nous interrompons, comme souvent le vendredi, le lancinant commentaire anti-modèle québécois des plumes économiques locales pour vous transmettre ce bref message d’intérêt public.

Le modèle québécois, c’est certain, est très mesquin envers le 1% de la population la plus riche. Ces victimes de l’étatisme n’empochent qu’environ 11% des revenus globaux, alors que leurs homologues américains partent avec plus du double, 24%.

Spécifiquement, le président de la Banque Laurentienne, par exemple, ne fait qu’un maigre 2,2 millions $ par an, celui de la Banque nationale 4,3. Ce serait au moins le double aux États-Unis.

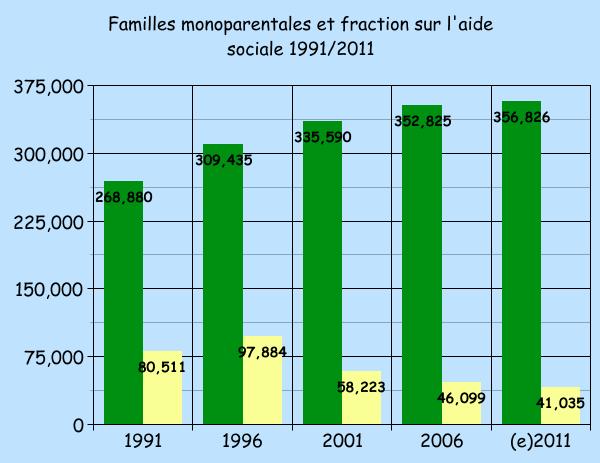

Mais aussi intolérable que soient ces écarts de revenus pour le 1%, certains s’entêtent à examiner plutôt l’impact du filet social québécois sur les plus fragiles d’entre nous. Ainsi, Simon Blouin, conseiller à la recherche au SPGQ mais s’exprimant à titre personnel, me fait parvenir les informations qui suivent sur le nombre de familles monoparentales qui ont recours à l’aide sociale au Québec au cours des 20 dernières années:

On voit qu’à partir de 1996 le nombre absolu et la proportion de familles monoparentales ayant recours à l’assistance sociale est en baisse marquée, passant de 32% en 1996 à 12% en 2011. Un remarquable succès de réintégration au travail.

À quoi est-il dû ? Difficile d’en isoler chaque déterminants mais ces baisses sont concomitantes avec plusieurs mesures sociales-démocrates introduites par le PQ à compter de 1994: prestation automatique des pensions alimentaires, généralisation de la maternelle 5 ans et des services de garde à faible coût, couverture des besoins des enfants pauvres (puis supplément lorsque le gouvernement fédéral a pris le relais de cette mesure), assurance-médicament qui assure la gratuité aux enfants, équité salariale, investissement dans l’économie sociale, adoption en 2002 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Puis par le Parti libéral avec le budget Séguin et l’introduction de la prime au travail pour les bas salariés et la poursuite de la politique de relèvement du salaire minimum.

L’autre création de richesse

La droite n’en parle jamais, mais la réduction de la pauvreté est une des meilleures voies de création de richesse qui soit. Si moitié moins de familles monoparentales sont à l’aide sociale, c’est que les autres sont sur le marché du travail, à créer de la richesse pour elles et pour la société, à être actifs, engagés, productifs et à transmettre ces valeurs à leurs enfants.

Chaque gain de 1% de réduction de la pauvreté et de la dépendance des familles monoparentales équivaut à ouvrir une usine employant 3 500 personnes !

Voici ce que j’en disais, il y a peu, dans mon livre Pour une gauche efficace.

Le sujet de la lutte contre la pauvreté est « passé de mode ». Selon les sondages, on compte bien près de 70% des Québécois qui pensent qu’il faudrait y consacrer davantage de moyens (quoique des proportions semblables soient très hostiles aux prestataires d’aide sociale, vus comme des profiteurs). Mais le thème dominant de la « création de richesse » tend à évacuer le problème de la pauvreté comme un boulet, un sujet misérabiliste qui déprime l’action gouvernementale plutôt que de redonner de l’énergie au Québec.

Or, rien n’est plus coûteux, pour toute la société, que la pauvreté. Aux États-Unis, pays privilégié de la création débridée de richesse et du rapetissement de l’État, on a calculé en 2007 l’impact économique de la pauvreté des enfants à au moins 500 milliards par an, donc 4% du PIB total. C’est énorme. L’explication ? La pauvreté réduit leurs revenus futurs, donc leur productivité, donc les impôts et taxes sur leurs salaires. Elle conduit à un taux de criminalité plus élevé et surtout à un mauvais état de santé, donc à des frais médicaux supplémentaires.

Heureusement au Canada, et un peu plus au Québec, la pauvreté des enfants est moindre que chez nos voisins. Reste que le Comité consultatif fédéral-provincial-

territorial sur la santé de la population et la sécurité de la santé a calculé en 2004 que la pauvreté pèse, à court, moyen et long terme, 20% du coût total des soins de santé. (Une proportion identique est identifiée par des études portant sur l’Union européenne.) C’est presque incroyable. Donc sur les plus de 25 milliards dépensés en santé au Québec chaque année, un cinquième, donc cinq milliards de dollars, pourraient être partiellement économisées, à terme, si on réussissait en à prévenir la cause : la mauvaise santé induite par la pauvreté. Voilà un gisement de richesse si on n’en a jamais vu un. Et on n’a pas compté les autres coûts : en aide sociale, décrochage/raccrochage, criminalité, baisse de productivité, etc. Sans même parler, sur le plan humain, de la perte de dignité et d’espoir.

A contrario, on note que les pays qui réussissent le mieux à réduire leur pauvreté, notamment celle des enfants, sont également dans le peloton de tête de la richesse par habitant. On revient toujours chez nos amis scandinaves. La Norvège est le seul pays industrialisé qui peut dire que sa pauvreté infantile est « très faible ». Il est aussi le troisième pays le plus riche au monde, après le Luxembourg et l’Irlande et avant les États-Unis. Les Pays-Bas (8e plus riche), le Danemark (9e) ont aussi réduit à moins de 5% leur pauvreté infantile.