Vous avez été nombreux à réagir à mon billet d’hier sur le Québec devenant le Nouveau-Mexique du Canada. Ce n’est qu’une image, bien sûr. Mais je pense qu’il faut la peine de revenir sur le très riche sondage Léger/QMI de la semaine dernière et faire quelques distinctions importantes.

Je vous le dis tout net: en 30 ans d’observation de ces chiffres, je n’avais encore rien vu de tel.

Il faut distinguer d’abord la prédiction de l’opinion. Lorsqu’on demande aux Québécois s’ils pensent, s’ils prédisent, que le Québec deviendra souverain, une majorité disent non (53% au Québec, 69% au Canada). C’est une donnée peu significative. Au début des années 1990, une grande majorité de Québécois jugeaient la souveraineté imminente. Elle n’a pas eu lieu.

Ensuite, il y a le souhait, plus important. « Si vous aviez à choisir, préféreriez-vous que le Québec reste dans le Canada ou devienne un pays souverain ? » La question est claire, il y a le mot « pays ». Les Québécois sont statistiquement également divisés (48% rester dans le Canada, 45% pays souverain, dans la marge d’erreur) et les Canadiens sont massivement contre la souveraineté, 75%.

D’ailleurs, dans une autre question, interrogés à savoir si le Canada devrait s’opposer à ce que l’ONU reconnaisse un Québec souverain, après un référendum gagné par le Oui, une pluralité de 41% sont favorables au blocage, 36% voudraient que le Canada reconnaisse le Québec à l’ONU et 26% ne savent pas. (Les Albertains sont 43% favorables à la reconnaissance, 36% contre).

Ce résultat est intéressant car l’opinion canadienne anglaise semble de retour à sa situation post-Meech, au début des années 1990, lorsqu’ils étaient divisés sur la question de savoir s’il fallait laisser partir les Québécois s’ils votaient oui, plutôt que d’agir pour les retenir.

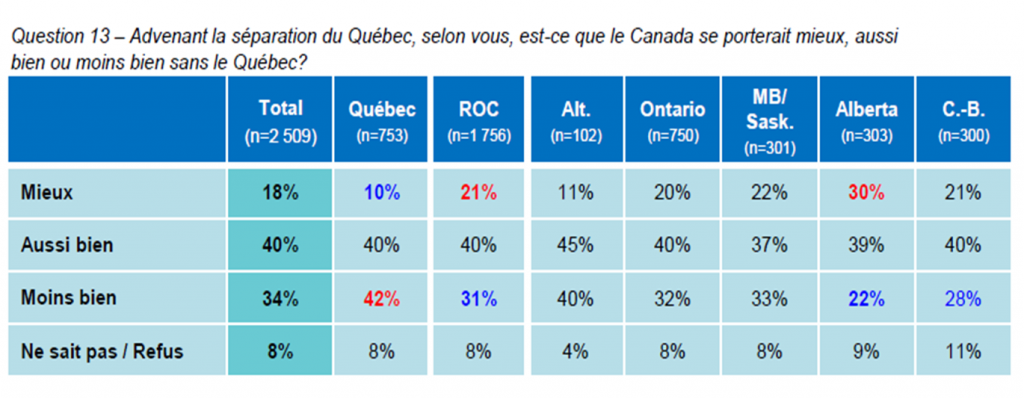

Mais il y a une donnée croisée beaucoup plus significative car elle reflète le bilan que chacun fait maintenant de la relation. C’est lorsqu’on demande à chacun non sa prédiction, non son intention, non sa réaction à un référendum, mais plutôt son évaluation à savoir si, sans l’autre, après le divorce, on se porterait plus mal, de la même façon ou mieux.

Voyez ce qu’en disent nos voisins, en détails:

Reste… Mais je serais aussi bien ou mieux si tu partais…

Ces chiffres traduisent l’état de corrosion des rapports Québec/Canada. Ce n’est pas tant que 61% des sondés du Reste du Canada estiment que ça ira aussi bien ou (21%) mieux, mais c’est que moins du tiers estiment que ça irait moins bien. Bref, le Québec n’est pas indispensable au bien-être canadien. Au contraire, on l’a vu dans une autre question, c’est un « fardeau » (43%) plutôt qu’un « atout » (39%).

Plus surprenant encore est la réaction des sondés des provinces atlantiques, généralement plus craintives à la perspectives du départ du Québec, pour des raisons géopolitiques et géoéconomiques évidentes. Ici, ils sont 56% à être des camps « aussi bien » et « mieux ». C’est beaucoup. (Même s’ils restent les plus craintifs avec 40% de « moins bien »).

Nous sommes donc dans la phase pré-divorce de la relation. On ne pense pas que l’autre va partir. Interrogé, on dit qu’on ne veut pas qu’il parte. Mais en privé, aux copains, on admet que c’est un fardeau. Et on se rend compte qu’à tout prendre, on serait mieux sans lui. On ne se l’avoue pas encore. Mais on est sur le chemin du divorce.

Les Québécois et le ralliement post-Oui

La donnée miroir est celle des Québécois réfléchissant à leur situation en cas de départ. On sait depuis longtemps qu’ils sont majoritairement convaincus que le Québec a la capacité économique et fiscale de devenir souverain (à 54%). Mais ils le disent souvent en estimant qu’il s’agira d’un mauvais moment à passer, qu’il y aura une transition difficile, mais que c’est le prix de la liberté. Je ne dis pas que ce raisonnement, de bon sens, disparaît. Cependant la réponse à la question suivante est très parlante:

« Advenant la séparation du Québec, selon vous, est-ce que le Québec se porterait mieux, aussi bien ou moins bien sans le Canada? » Notez que les sondeurs n’ont pas lésiné en usant du mot « séparation ». Résultat: 43% estiment que le Québec irait « moins bien ». Mais 28% « mieux » et 21% « aussi bien » pour un total de 49% selon lesquels le Canada n’a pas d’impact sur la situation québécoise. (Il reste 8% d’indécis.)

Venons-en finalement au chiffre le plus révélateur du sondage, pour ceux qui réfléchissent un ou deux coups d’avance et qui se demandent si, après un Oui avec une majorité courte, la volonté québécoise d’aller de l’avant avec la décision serait fragile, vacillante et facilement réversible.

C’est la question sur la reconnaissance à l’ONU, citée plus haut. Quelle devrait être la réaction canadienne ? 70% des Québécois estiment que le Canada devrait reconnaître le Québec à l’ONU (16% non et 14% ne savent pas). C’est donc dire que 45% des Québécois disent vouloir voter oui, mais 70% réclameraient le respect du Oui. Un bond de ralliement de 25 points de pourcentage ! De même, 48% des Québécois affirment vouloir voter non, mais seulement 14% militeraient pour que le Canada ne respecte pas la décision majoritaire. Une chute de 34 points !

Lors du référendum de 1995, au sein de l’équipe de Jacques Parizeau, nous comptions beaucoup sur ce ralliement d’une partie des électeurs du Non en faveur du respect de la décision majoritaire. Nous ne faisions pas que l’attendre, nous l’avions activement organisée auprès de plusieurs personnalités connues pour leur appui au Non. Elles se seraient déclarées, en cas de victoire du Oui, en faveur du respect de la décision et en certains cas volontaires pour mettre l’épaule à la roue. La chose est connue, c’était notamment le cas de Claude Castonguay.

Il est réconfortant de constater, à 17 ans de distance, que ce potentiel de ralliement démocratique des Québécois en faveur du Oui est plus présent que jamais dans l’opinion. C’est un atout précieux. Autant, sinon plus, que la déquébécisation du Canada-anglais