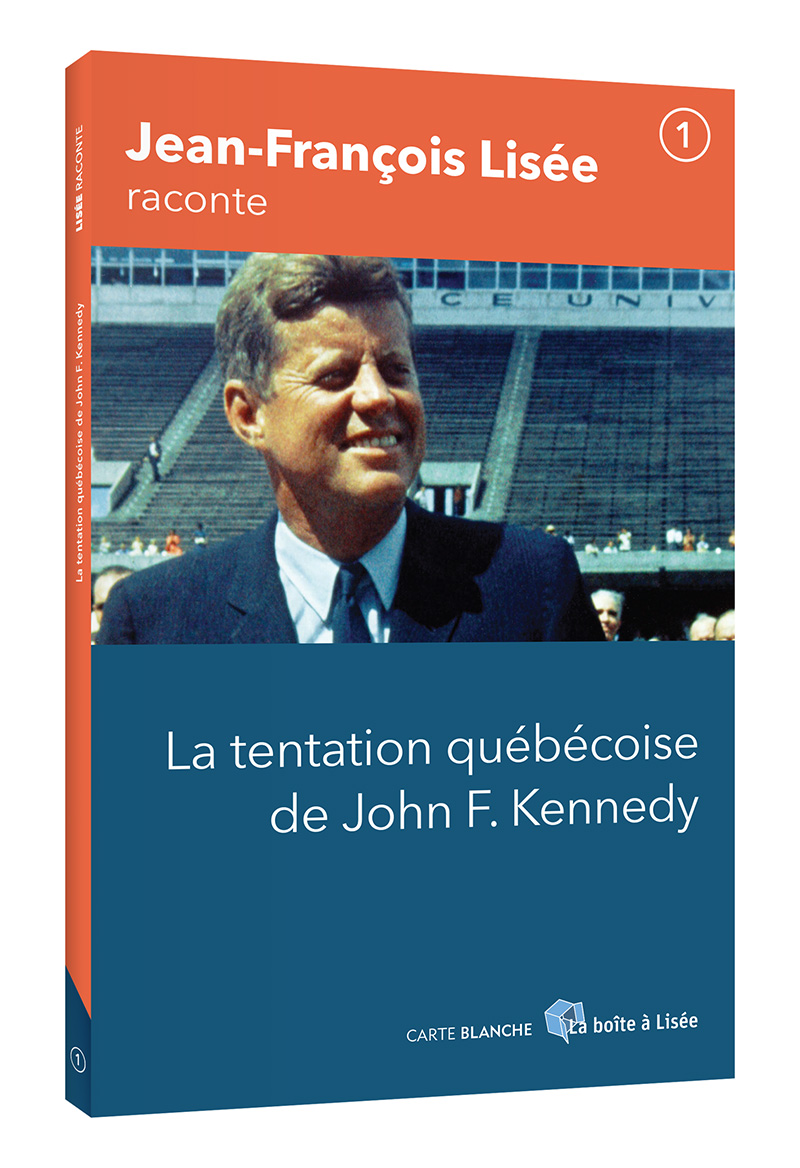

En exclusivité pour les lecteurs du blogue, un extrait de mon ouvrage: La tentation québécoise de John F. Kennedy.

Il n’y a pas de politique nationale. Il n’y a de politique que locale.

Thomas «Tip» O’Neil démocrate du Massachusetts

Trois hommes en sursis sont attablés dans l’élégant restaurant du Parker House, le plus chic hôtel de Boston. En sursis de gloire et de célébrité, de tragédie et de scandale. Ils ont pour prénoms Jack, Bob et Ted, ces diminutifs que les Américains portent sans complexe de l’école primaire jusqu’à la Maison-Blanche.