Le retrait de Jean Charest de la course au leadership du Parti conservateur vient de modifier du tout au tout la dynamique de la course. Certes, son absence rendra les débats beaucoup moins intéressants. Surtout, l’abstention d’un candidat-vedette venu du Québec va recentrer la stratégie conservatrice vers un des scénarios de succès potentiel: un scénario qui exclut le Québec.

Le retrait de Jean Charest de la course au leadership du Parti conservateur vient de modifier du tout au tout la dynamique de la course. Certes, son absence rendra les débats beaucoup moins intéressants. Surtout, l’abstention d’un candidat-vedette venu du Québec va recentrer la stratégie conservatrice vers un des scénarios de succès potentiel: un scénario qui exclut le Québec.

L’histoire récente des hauts et des bas des conservateurs au Canada permet de tirer deux grandes leçons.

J’applaudis, évidemment, à la décision du gouvernement Legault de remplacer le cours ECR, Éthique et culture religieuse, par un cours plus large sur la citoyenneté. C’était précisément la proposition que j’avançais depuis 2016.

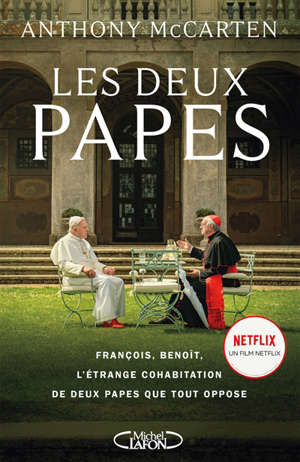

J’applaudis, évidemment, à la décision du gouvernement Legault de remplacer le cours ECR, Éthique et culture religieuse, par un cours plus large sur la citoyenneté. C’était précisément la proposition que j’avançais depuis 2016. Le film est extraordinairement intéressant. Les acteurs sont remarquables. Les dialogues, savoureux. L’arc narratif, savamment ficelé. On en ressort avec un très grand respect pour le pape actuel, François, et on se réconcilie avec son prédécesseur, Benoît, dont la rigidité idéologique s’efface derrière la sympathie qu’il éprouve graduellement pour le réformiste François, à travers lequel il entend la voix de Dieu. Dans la scène finale, l’argentin d’origine et l’allemand d’origine regardent ensemble la finale de la coupe du monde mettant en opposition leurs pays respectifs.

Le film est extraordinairement intéressant. Les acteurs sont remarquables. Les dialogues, savoureux. L’arc narratif, savamment ficelé. On en ressort avec un très grand respect pour le pape actuel, François, et on se réconcilie avec son prédécesseur, Benoît, dont la rigidité idéologique s’efface derrière la sympathie qu’il éprouve graduellement pour le réformiste François, à travers lequel il entend la voix de Dieu. Dans la scène finale, l’argentin d’origine et l’allemand d’origine regardent ensemble la finale de la coupe du monde mettant en opposition leurs pays respectifs.  Deux séries Netflix récentes méritent attention. Il faut d’abord vous dire qu’à mon âge, je ne suis plus preneur d’horreur et de sang. J’ai fait exception pour l’excellent « Get Out », qui tient davantage de la satire raciale. Je n’étais donc pas un candidat idéal pour la mini-série Dracula. Sauf que… j’ai vu qu’elle avait été écrite par les concepteurs de la récente et brillantissime série Sherlock (avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre.)

Deux séries Netflix récentes méritent attention. Il faut d’abord vous dire qu’à mon âge, je ne suis plus preneur d’horreur et de sang. J’ai fait exception pour l’excellent « Get Out », qui tient davantage de la satire raciale. Je n’étais donc pas un candidat idéal pour la mini-série Dracula. Sauf que… j’ai vu qu’elle avait été écrite par les concepteurs de la récente et brillantissime série Sherlock (avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre.)